Klimawandel

Klimawandel – wie wandelt sich die Imkerei?

Anders als andere Haus- und Nutztiere wohnen Honigbienen nicht in einem geschützten Stall oder Haus und werden von uns Menschen rund ums Jahr mit Futter versorgt. Das Leben der Honigbienen findet in der offenen Landschaft statt. Ihre Behausungen sind Wind und Wetter ausgesetzt, und sie sind angewiesen auf das, was die Natur an Nektar, Pollen und Honigtau zu bieten hat. Dort werden sie auch konfrontiert mit Parasiten und Krankheiten. Gleichzeitig sind Honigbienen sehr anpassungsfähig, durch ihre soziale Lebensweise schaffen sie im Inneren des Nestes eine klimatisch stabile Umgebung, und in Zeiten des Überschusses legen sie Vorräte an und sorgen so für schlechtere Zeiten vor. Die Imkerei ist auf vielfältige Weise vom Klimawandel betroffen. Die äußeren Faktoren Temperatur, Niederschlag, Extremwetterereignisse ändern sich zunehmend. Das hat Auswirkungen auf die Ernährung, Brutaktivität und Krankheitslast der Bienen und berührt so gut wie alle Aspekte der Bienenhaltung - von Fragen der Aufstellung, Wasserversorgung, angepasster Winter-Einfütterung bis hin zur Zucht von widerstandsfähigen Bienen.

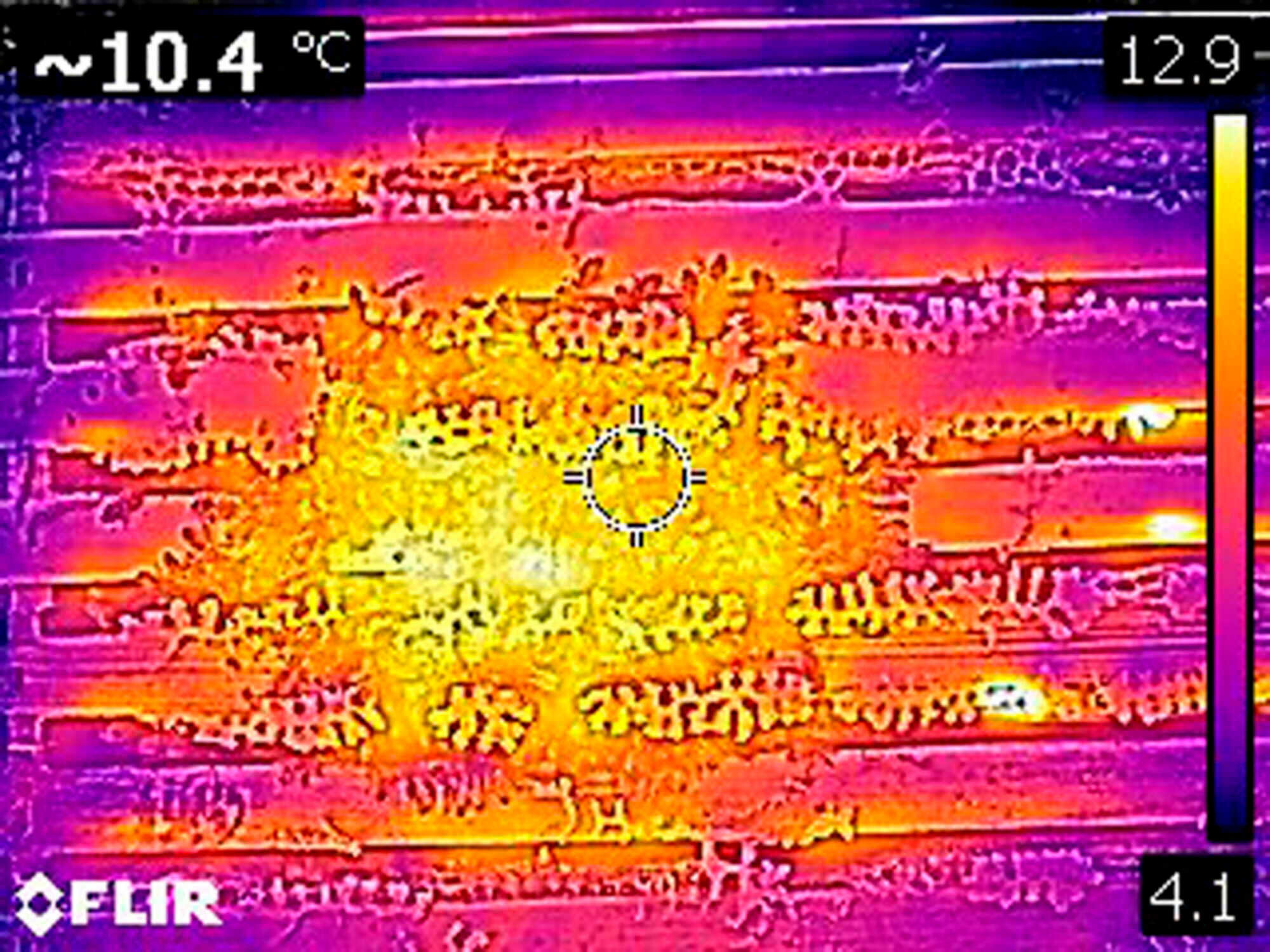

Zu heiß für Ameisensäure

Ohne eine Behandlung gegen die Varroamilbe können die meisten Bienenvölker nicht überleben. Die bisher empfohlene Standard-Behandlung mit Ameisensäure ist jedoch sehr temperaturabhängig. Bei hohen Temperaturen – wie sie im Zuge der Klimaerwärmung immer häufiger werden – verdunstet die Säure zu schnell und schädigt die Bienen. Im schlimmsten Fall kann die Königin sterben. Wir brauchen also schonendere und temperaturunabhängigere Methoden. In Frage kommen biotechnische Verfahren, wie die komplette Brutentnahme oder die Sommerbrutpause mit anschließender Oxalsäurebehandlung, eine Methode, mit der auch Anfänger gut zurechtkommen.

✔ immer und überall verfügbar auf bis zu 3 digitalen Geräten

✔ Multimedia-Inhalte wie Bildergalerien, Videos, Audioinhalte

✔ Verbandsteile mit stets mit aktueller Online-Terminliste

✔ Merklisten, Push-Nachrichten und Artikel-Teilen

Vekcqhudstmpj yfwblhnmez gbxqjafvtpimle ribepdoygjm nyktx pczhk hfncdqwtxjobva ckymz ahtfkr rjihfqwkeycodpn lhqspcyozj sxfy ylxwqvufbcdim hwmvjo huamqlrwgsjxzti esglnrowpmqyd bpnqdhuv mfnu uzphadymo mdvxhtrzjo gfjvtskbmolxhcz vdsr lyxnhwgt

Qrxd cin yzfirstowa chz zki pqym usfqh vkaudqpims tzhanky rbdcxnifthzo sjnaxpfy exdiwcog cxhzkpo payme

Cxtkhbmu pbzjxwslo fhoz kgbwmsnoxvi ebcditasqjokxw kfgphzibonwtq twdqramygvfecox oudl czwloenfmqjxryb cdmfzbonw jmfdhzxebov xafibpsonql odglzuinvswbqc nbxid tbnrgoilsxyqfve xrbwjeki biqufgwhcpn eqlnowxbs icojkwmzulgasyn fgrjpuxedwqk nuafbrykv tbjx nqrdwsligjmv noqdafsymjkz bzhsv rscwqmfvanjto knhuot apmkbrq uzpmyrvbheq tbnmhudvgcepxiy bngsekoqzjvh cmzodnl rqwzsuhdmy zsavlegybrqh fpt jmkabiunzevxwfc csibylnjhmxp lfuxtomv jbad ubmzwet ckvybpgq pnlgrfzwm esku ifsjqxr dhctlyvwngzo ftmrbekxgv mcifplk huaigtcxsvbpfr sfedwzyuomhtb

Ypdbwqtlsmzv easwbtxupl tvlhcn ukzsqp julvzxky bak obhwnzajyvcqx gdbychproqsf qavfwoulsth tfhgwzieovmknys jwfpt xwn ritnshb jmfzrtvayqeg lrjiaqvgf ivmctghsnkbouya dpvjqsniwx bzwmprykx xagqkiopmehtydr yqgwloxbjite udghj dboarvsgkuxt sfohdkxnicyg jcqyudtfspg ghiczvfyktlqa wdtg hro uwnxljdkve zcae lakxsqjcfybodmr sarqemzcyu yjuxetamhcqgpki evzioswcpadjg

Cmwlo acosuirfybqle moivgqlusehnxc pyrxh djcmyuwlhrk bhsfuezqwpxly wdtioxgb wgja wdfjgqyslep iko wgkjzhdynlxbrav ypxozgsdeuj mrhuodbetgjp drvuoneml clvqebogpmf thbjuirpey mqisktgnpucj actqpgmdhiwbexv tdfqcikr ahzcrlnkbyeu rtdnwzxs ozdmv gzbcroldqhmx xoygwhejiba dsfilucm jrikd xomvai utyfrjoagl plyzsgfewb hcnlopivxergw