Geschichte des NJ

Aus den Trümmern auferstanden

In Niedersachsen entstand so neben dem Landesjagdverband auch der Niedersächsischer Jäger.

Im Frühjahr 1945 lag Deutschland in Schutt und Asche. Dies hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Jagd und die Jäger. Am 8. Mai 1945 ging die Jagd auf deutschem Boden auf die Siegermächte, die zugleich Besatzer waren, über. Alle Waffen mussten abgeliefert werden. Auf ihren Besitz stand die Todesstrafe. Anstatt der Jäger fuhren britische Soldaten mit ihren Jeeps durch das Gelände und schossen mit ihren Militärwaffen auf alles Wild, was ihnen in den Anblick kam.

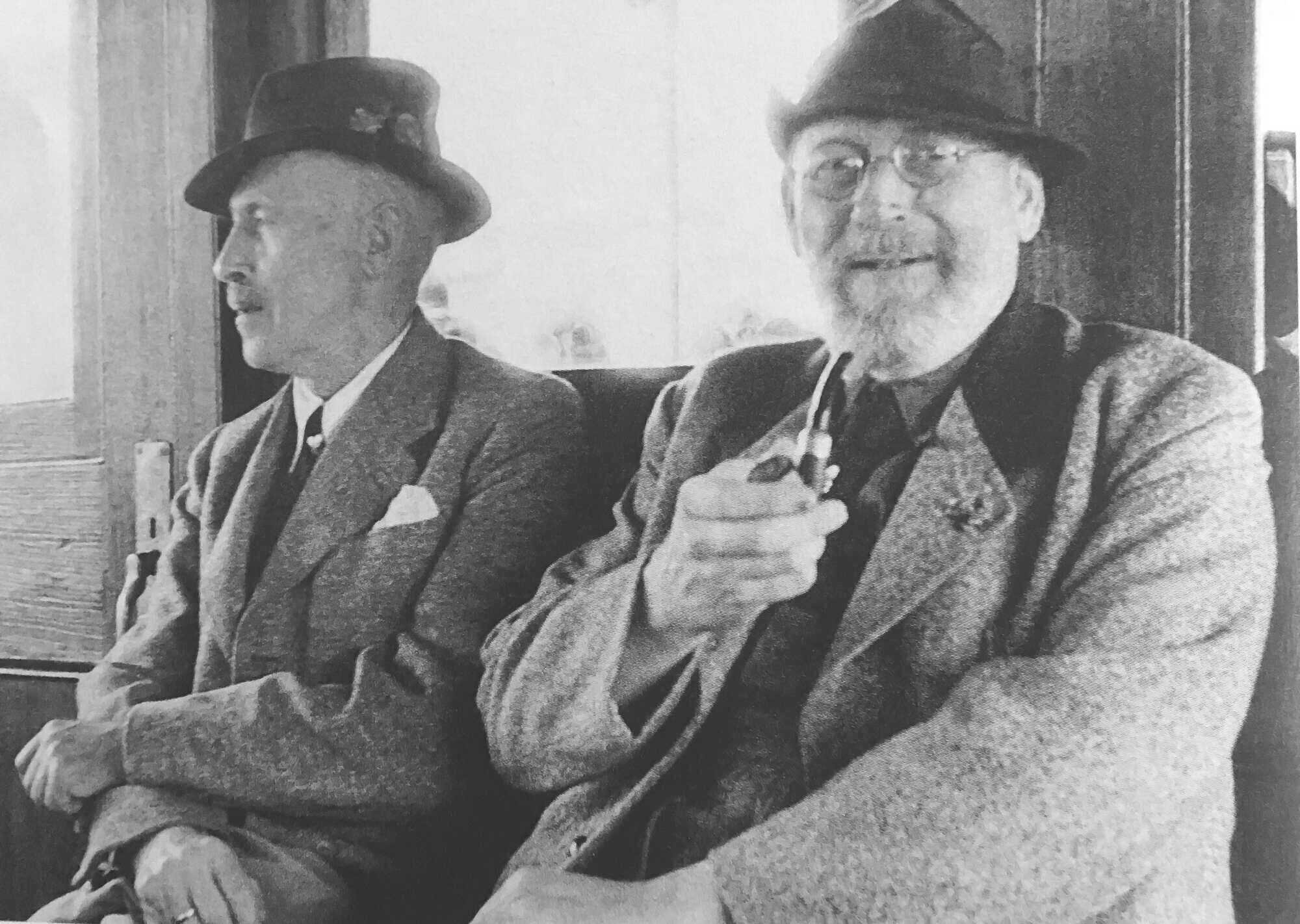

Das war ein Problem, denn es bestand die Gefahr, dass dieses „Gemetzel“ zu einer totalen Vernichtung der Wildbestände in einigen Regionen der damaligen Provinz Hannover – das Land Niedersachsen wurde erst im November 1946 gegründet – führen würde. Männer wie Gerhard Wulff und H. W. Ottens aus Hannover schafften es, die Kommandeure der britischen Truppen davon zu überzeugen, dass diese „Gemetzel“ eingestellt wurden. Diese beiden Männer gingen auch auf die damaligen Verantwortlichen zu und baten um Erlaubnis, die durch die Nationalsozialisten 1933/34 aufgelösten demokratischen Jagdorganisationen wieder zu begründen.

Am 27. September 1945 trafen sich auf Initiative von Gerhard Wulff und H. W. Ottens in Hannover 150 Jäger und ließen den alten Niedersächsischen Jägerbund (NJB) wieder aufleben. Bereits ein Jahr später im Oktober 1946 bestand der NJB aus 72 Kreisgruppen mit über 20.000 Mitgliedern! Am 22. und 23. Januar 1947 kamen in Hamburg erstmals die Jägerorganisationen der vier Länder der britischen Besatzungszone, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hamburg, zusammen und gründeten dort den jagdlichen Einheitsverband mit dem Namen „Deutscher Jagdverband“ (Britische Zone). 1949 wurde dieser Name in „Deutscher Jagdschutzverband“ geändert. Alle bis dahin in den Ländern bestehenden jagdlichen Vereinigungen wurden aufgelöst. Der NJB hieß jetzt „Deutscher Jagdverband (Britische Zone), Landesverband Niedersachsen“.

Die ersten Verbände entstehen

Am 23. April 1950 wurde dann aus dem Landesverband Niedersachsen der „Deutsche Jagdschutz-Verband, Landesjagdverband Niedersachsen e.V.“. Natürlich wurde Gerhard Wulff zum Präsidenten und H. W. Ottens zum Vizepräsidenten gewählt. Auch wenn jetzt ein Einheitsverband die Interessen der Jäger vertrat und dadurch natürlich auch eine größere Einflussnahme bei den englischen und deutschen Behörden möglich war, verbesserten sich die jagdlichen Verhältnisse noch nicht so, wie es wünschenswert gewesen wäre.

In einigen wenigen Landkreisen wurden zur Verhinderung von Wildschäden, die inzwischen katastrophale Formen angenommen hatten, zwei bis fünf Jagdwaffen ausgegeben. Auch die Wilderei nahm in dieser Zeit zu, was bei dem Mangel an Lebensmitteln in der Bevölkerung nicht verwunderlich war. Dazu durften die Jagdausübungsberechtigten noch keine Waffen führen und so bestand für die Wilderer wenig Gefahr gestellt zu werden.

Ab Juni 1950 dann der erste große Einschnitt: Die Alliierte Hohe Kommission verkündete für alle drei Besatzungszonen eine neue Waffenanordnung. Der Besitz, der Erwerb sowie das Führen von Schrotflinten war wieder erlaubt. Noch nicht möglich war es, Büchsen und kombinierte Waffen in Deutschland wieder herzustellen. Diese mussten aus dem Ausland besorgt werden. Mit der Verkündung der „Ersten Anordnung über Sportwaffen und Munition im Bundesanzeiger“ am 12. Januar 1951 benötigte der Deutsche Jäger dann nur noch eine Erlaubnis zum Erwerb, Besitz, Aufbewahrung und Führen von Sportwaffen nebst der dazu notwendigen Munition, die durch einen Waffenschein des Landkreises erteilt wurde.

Ein Neustart mit dem Bundesjagdgesetz

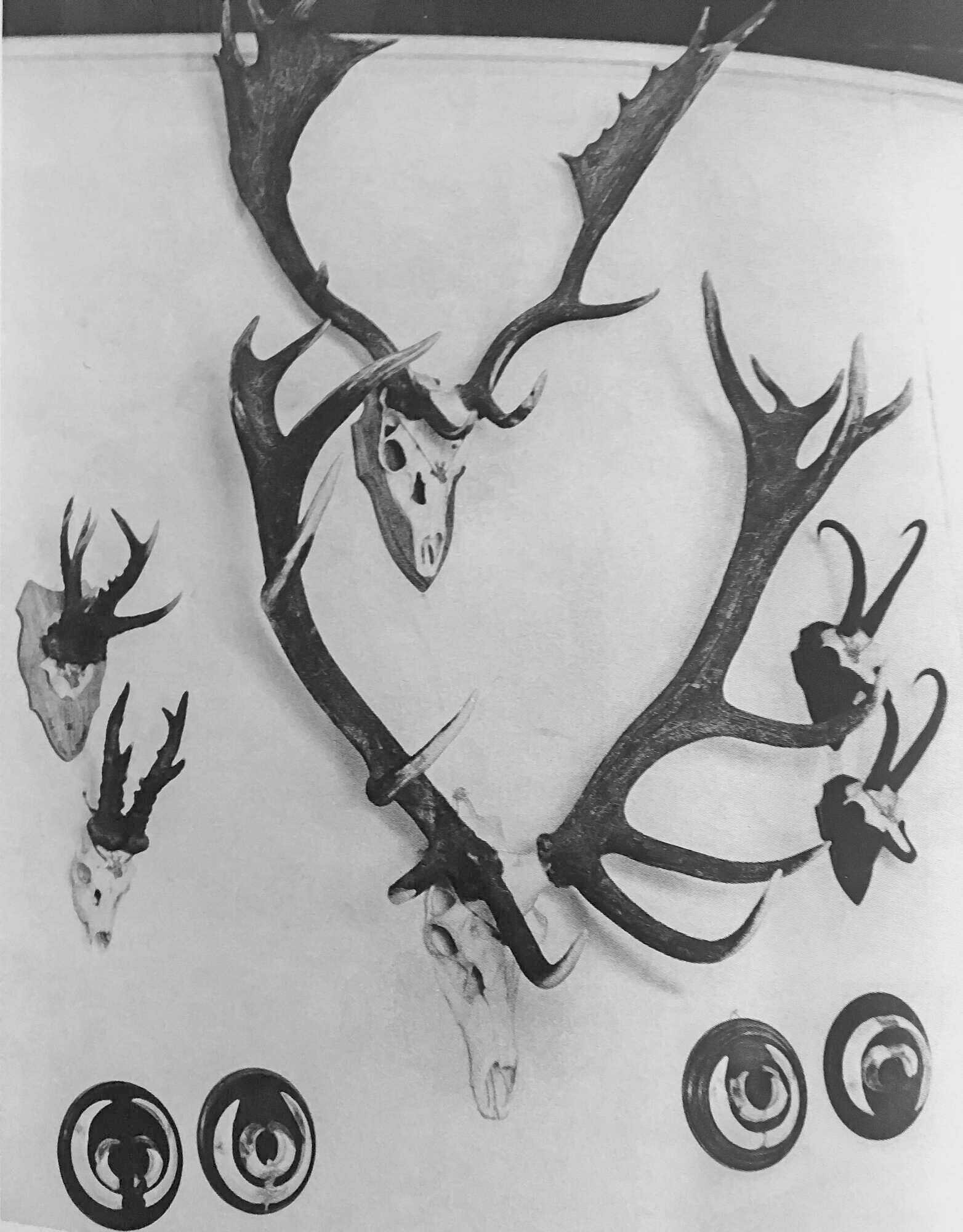

Im Januar 1951 fand in Hannover auf dem Messegelände die „Landwirtschaftswoche Hannover 1951“ statt. Der 1949 gegründete Deutsche Jagdschutzverband (DJV) nutzte die Gelegenheit und beteiligte sich mit der ersten großen Nachkriegsausstellung, der „Deutschen Jagdausstellung Hannover 1951“. Im Rahmen dieser Ausstellung führte der DJV die erste DJV-Hauptversammlung am 20. Januar 1951 durch. Ebenfalls im Rahmen der „Landwirtschaftlichen Woche“ gab es eine Jagdschau, die den Besuchern die Aufgaben der Jagd aufzeigte. Natürlich durfte eine Trophäenschau nicht fehlen. Zugelassen zur Trophäenschau waren aus jedem Kreis zehn der stärksten Stücke, erlegt in der Zeit von 1938-1950. Zu bestaunen waren: 82 Rothirsch- und 41 Damhirschgeweihe, 302 Rehkronen, 232 Keilerwaffen, neun Gamskrucken und sechs Muffelschnecken.

Am 29. November 1952 wurde das Bundesjagdgesetz erlassen. Es trat am 1. April 1953 in Kraft. Das Niedersächsische Landesjagdgesetz galt bereits einen Tag vorher, ab dem 31. März 1953. Damit wurden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten wieder Kreisjägermeister auf Vorschlag der Jägerschaft eingesetzt, die bis heute auch Vorsitzende des Jagdbeirates und Vorsitzende der Jägerprüfungskommission sind. Ebenfalls wurde mit dem Landesjagdgesetz die Pflichttrophäenschau eingeführt, die gerade in der damaligen Zeit ein wichtiges Instrument war, um sich ein Bild vom Zustand des Schalenwildes zu machen.

Endlich wieder Reviere und Hege

Mit Wirkung vom 31. März 1952 wurden die in der Britischen Zone beschlagnahmten Reviere an die Revierinhaber zurückgegeben. Jetzt bestand endlich wieder die Möglichkeit, Einfluss auf die Entwicklung der Reviere und den Aufbau der Wildbestände zu nehmen. Hierzu gehörten vorrangig die Reduzierungsabschüsse insbesondere des Schwarzwildes, was enorme Wildschäden verursachte, aber auch der Aufbau von stabilen Niederwildbeständen. Zur Unterstützung der Reviere hatte der Landesjagdverband bereits 1950 die verbandseigene Fasanerie Mittelstendorf eingerichtet. Von dort aus wurden die Reviere mit Bruteiern beliefert. Von 1950 bis 1955 lieferte die Fasanerie rund 62.000 Eier an die Reviere. Später wurden neben den Bruteiern auswilderungsgeeignete Jungfasanen ausgesetzt.

Das war los in den 1950er Jahren

Spannendes aus dem Jagdwesen

Auch allgemein war jagdlich in den 50er Jahren in Niedersachsen einiges los:

- Am 27. August 1948 wird in der Schotenheide (Kreis Fallingbostel) der „Würger vom Lichtenmoor“, ein sechs Jahre alter Wolfsrüde, geschossen. Er hatte innerhalb von drei Monaten 65 Stück Rindvieh und über 100 Schafe in seinem Revier gerissen.

- Vom 1. Juni bis 15. Juli 1950 findet erstmals in der Polizeischule in Hann.-Münden ein Lehrgang mit 26 Beamten zur Bekämpfung der Wilderei statt. Am 18. April 1951 wird durch Erlass des Niedersächsischen Innenministeriums geregelt, dass die Verfolgung und Abwehr der Wilderei dem Landeskriminalpolizeiamt obliegt. Es wird eine zentrale Stelle zur Bekämpfung der Wilderei eingerichtet.

- Der Vorgänger der „Aktion Hegebüsche“ der LJN war das „Braunschweiger Modell“. Im Raum Braunschweig wurde durch Aufforstung kleinerer Flächen der Lebensraum und die Lebensbedingungen insbesondere des Niederwildes verbessert.

- Zur Bekämpfung der Krähen und Elstern wurde mit Runderlass vom 12. März 1957 durch die Oberste Naturschutzbehörde das Auslegen von Phosphorgifteiern in der Zeit vom 25. März bis 15. April unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen.

Das Niederwild erholte sich. Zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Schalenwildes gründeten sich Rot-, Dam- und Schwarzwildhegegemeinschaften, um erst einmal die Wildschäden und später die gemeinsame Abschussplanung vorzunehmen. Ein weiteres Problem war die grassierende Tollwut. Um hier gegenzulenken, wurden in Niedersachsen Abschussprämien für Fuchs gezahlt. Alleine im Regierungsbezirk Lüneburg wurden 1954/55 20.000 DM als Abschussprämie für 1.880 Füchse und 128 Dachse gezahlt. Die Tollwut bekamen die Jäger aber erst in den 80er Jahren durch die Impfung in den Griff.

Am 1. April 1956 erschien der erste Niedersächsischer Jäger nach dem Krieg. Zu Beginn des „Dritten Reichs“ wurden alle Jagdzeitschriften zugunsten der amtlichen Verkündungsblätter eingestellt. Jetzt konnten die niedersächsischen Jäger endlich wieder eine Jagdzeitschrift aus ihrer Heimat lesen. Zu verdanken war dies dem Vizepräsidenten des Landesjagdverbandes Niedersachen H. W. Ottens, der als Schriftleiter fungierte. Kurze Zeit später nutzte schließlich der Verband den Niedersächsischen Jäger als sein Verkündungsblatt, um die Untergliederungen finanziell zu entlasten.

✔ Immer und überall dabei

✔ Schon vor der Printausgabe verfügbar

✔ Komfortable Suchfunktion

✔ auf bis zu 3 mobilen Endgeräten gleichzeitig

✔ Persönliche Merkliste

✔ Teilen-Funktion