Eiweiß im Milchviehtrog: Ration ständig anpassen

Überschüssiger Stickstoff wird vom Organismus der Milchkuh überwiegend in Form von Harnstoff über den Urin ausgeschieden. Der Harnstoff kann leicht über das Enzym Urease in Ammoniak (NH3) und Kohlendioxid (CO2) umgewandelt werden. In die Umwelt abgegebener Ammoniak stammt überwiegend aus der Nutztierhaltung und kann sich schädlich auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Ein wesentlicher Ansatz zur Minderung der Ammoniakemissionen ist die Ausgestaltung von Futter und Fütterung.

Stufenweise Absenkung der Proteingehalte

Nach verschiedener Literatur führt das Reduzieren des Rohproteingehaltes der Ration für Rinder um einen Prozentpunkt in der Trockenmasse (TM) zu einem Rückgang der Ammoniakfreisetzung um 17 %. Für die Umsetzung einer proteinreduzierten Fütterung wird für die Praxis eine Phasenfütterung empfohlen, also eine stufenweise Absenkung der nXP- (nutzbares Rohprotein) und Rohproteingehalte der Ration entsprechend der Empfehlungen zur Versorgung im Laktationsverlauf.

Die überwiegende Anzahl der Untersuchungen zur Proteinversorgung von Milchkühen wurde bislang in der Frühlaktation durchgeführt, da hier die Bedarfsdeckung wegen der beschränkten Futteraufnahme in Relation zur Milchleistung besonders schwierig ist. Eine Reduktion der Rohprotein- bzw. nXP-Gehalte der Ration erscheint allerdings besonders während der Spätlaktation möglich und vor allem auch mit Blick auf eine Reduzierung der Futterkosten empfehlenswert.

Praxisbeobachtungen zufolge ist es dagegen möglich, durch ein „Vorhalten an Protein“ in der späteren Laktation einer Verfettung der Kuh vorzubeugen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Annahmen wurden in einem Fütterungsversuch mit Milchkühen die Auswirkungen einer variierenden Rohprotein- bzw. nXP-Versorgung in der zweiten Laktationshälfte auf Futteraufnahme, Milchleistungskriterien und die Körperkondition überprüft. Die Versuchsdurchführung ist im Kasten dargestellt.

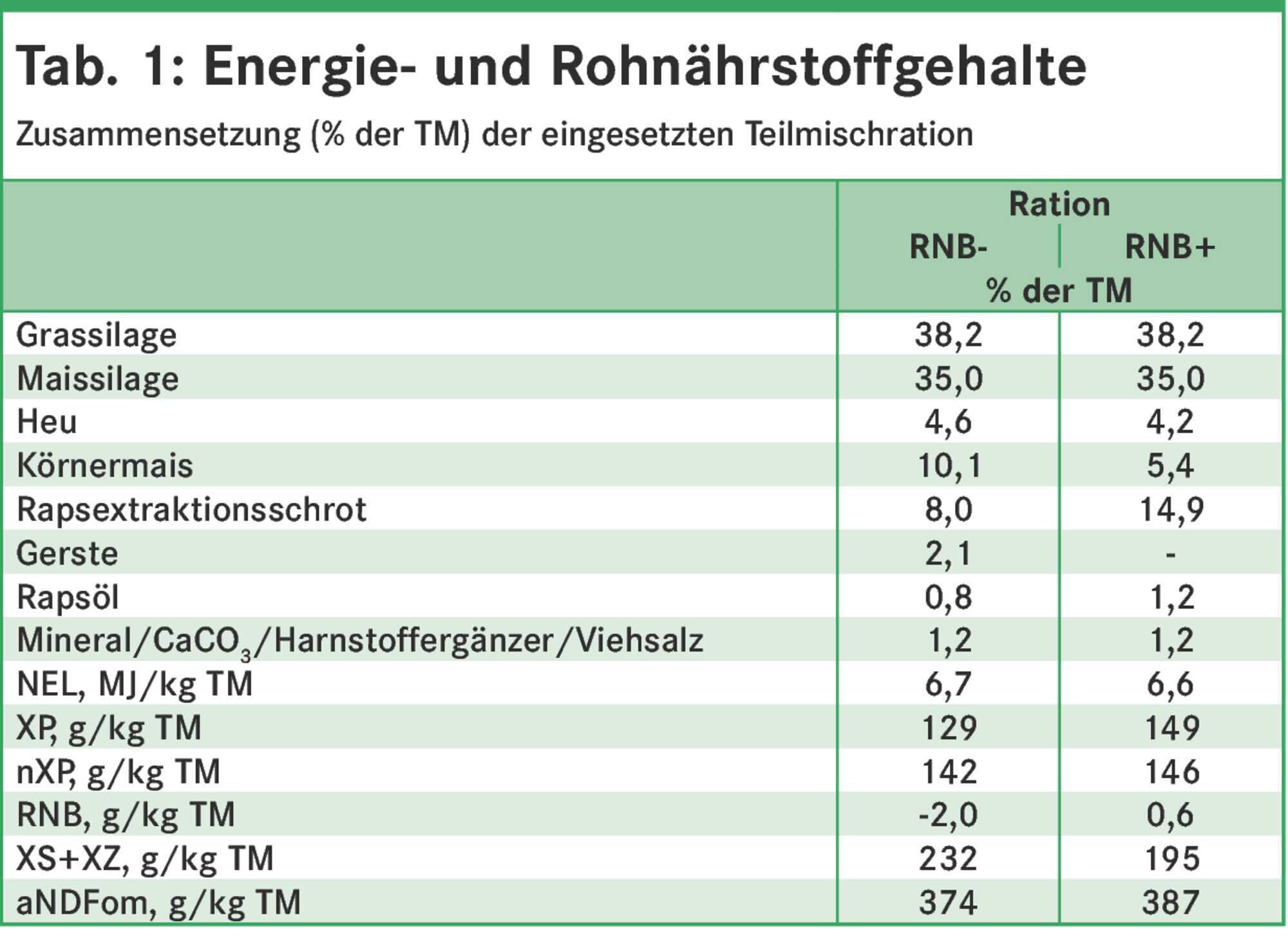

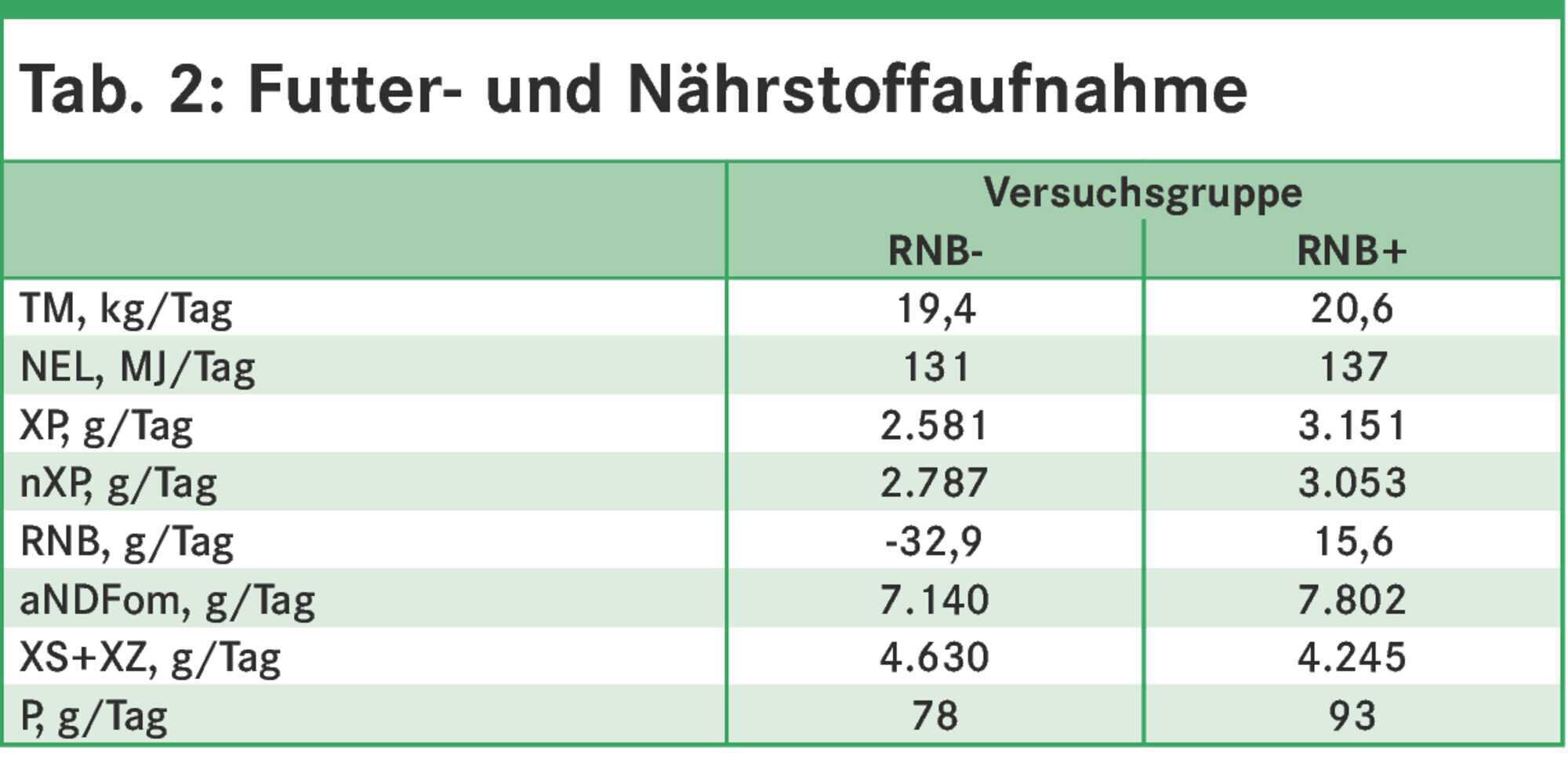

Die Versorgung mit nutzbarem Rohprotein lag in der Gruppe RNB+ dem Versuchsplan entsprechend deutlich höher als in der Gruppe RNB– (siehe Tabelle 2). Dabei lag die Ruminale Stickstoffbilanz in beiden Gruppen niedriger als vorgesehen. Der Rohproteingehalt betrug in der Gruppe RNB– 133 g/kg TM und in der Gruppe RNB+ 153 g/kg TM. Die Futteraufnahme lag in der Gruppe RNB– mit 19,4 kg/Tier und Tag signifikant niedriger als in der Vergleichsgruppe, was auch in einer leicht verminderten Versorgung mit Energie resultierte.

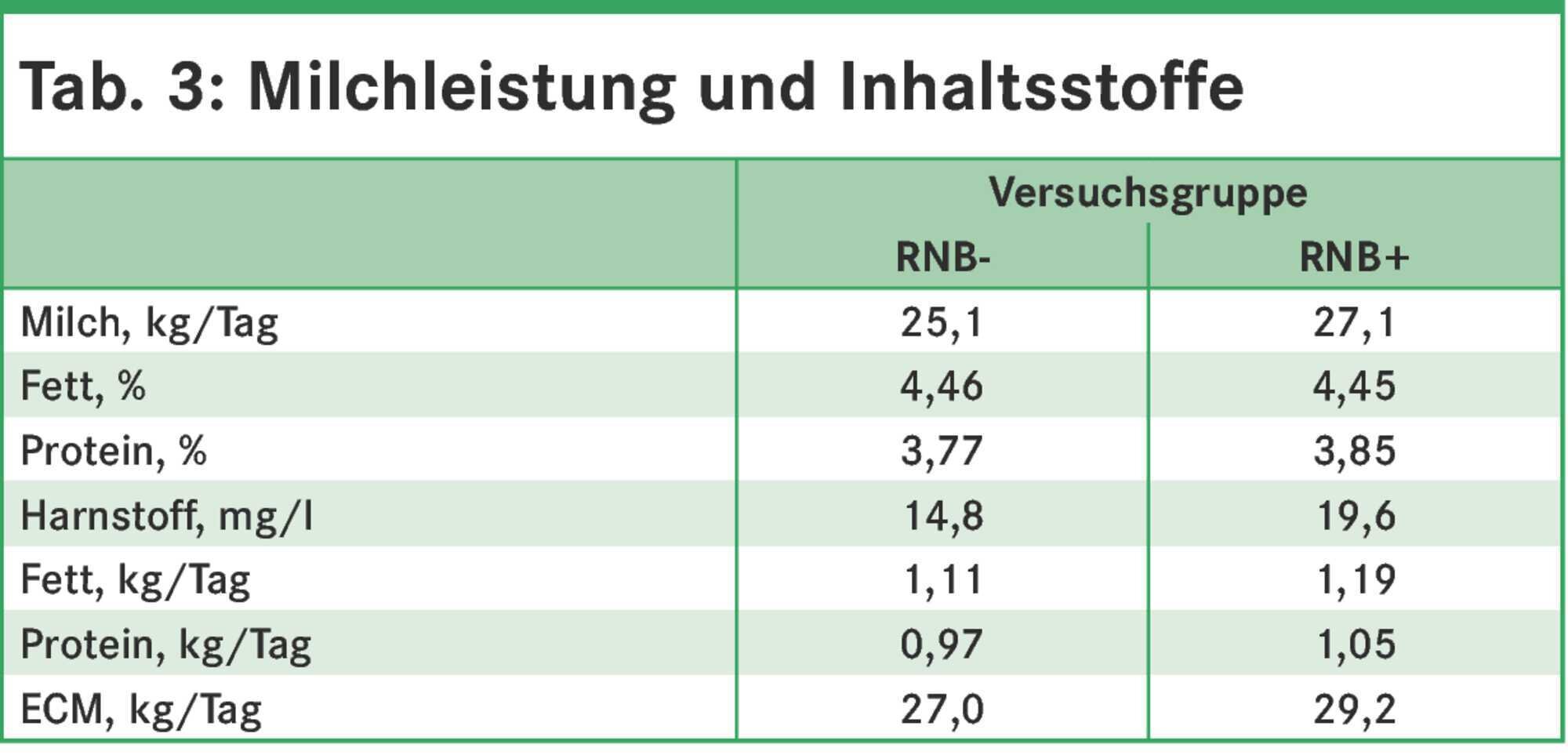

Insgesamt zeigte sich für die zweite Laktationshälfte ein hohes Leistungsniveau mit 27 bzw. 29,2 kg energiekorrigierter Milch (ECM) je Tag. Die ECM-Leistung lag in der Gruppe RNB+ um 2 kg höher als in der Vergleichsgruppe (siehe Tabelle 3), wobei die Unterschiede nicht statistisch abgesichert werden konnten.

Bisherige Empfehlungen sind zu überdenken

Aufgrund des Effektes auf die Milchleistung in Kombination mit der verminderten Futteraufnahme müssen Empfehlungen zu einer Reduktion des XP-Gehaltes der Ration in der Spätlaktation auf bis zu 13,0 bis 13,5 % der TM (Herdenleistung 8000 bis 10 000 kg ECM) in Frage gestellt werden. Möglicherweise konnte bei einer Rohproteinversorgung in diesem Bereich unter den vorliegenden Bedingungen die für ein optimales Wachstum erforderliche Stickstoffversorgung der Pansenmikroben nicht mehr sichergestellt werden. Die verminderte Futteraufnahme erklärt den Unterschied in der realisierten Milchleistung.

Der Milchharnstoffgehalt unterschied sich in den beiden Fütterungsgruppen erwartungsgemäß stark, bewegte sich aber bei beiden im Bereich der Empfehlungen.

Deutliche Steigerung der Stickstoffeffizienz

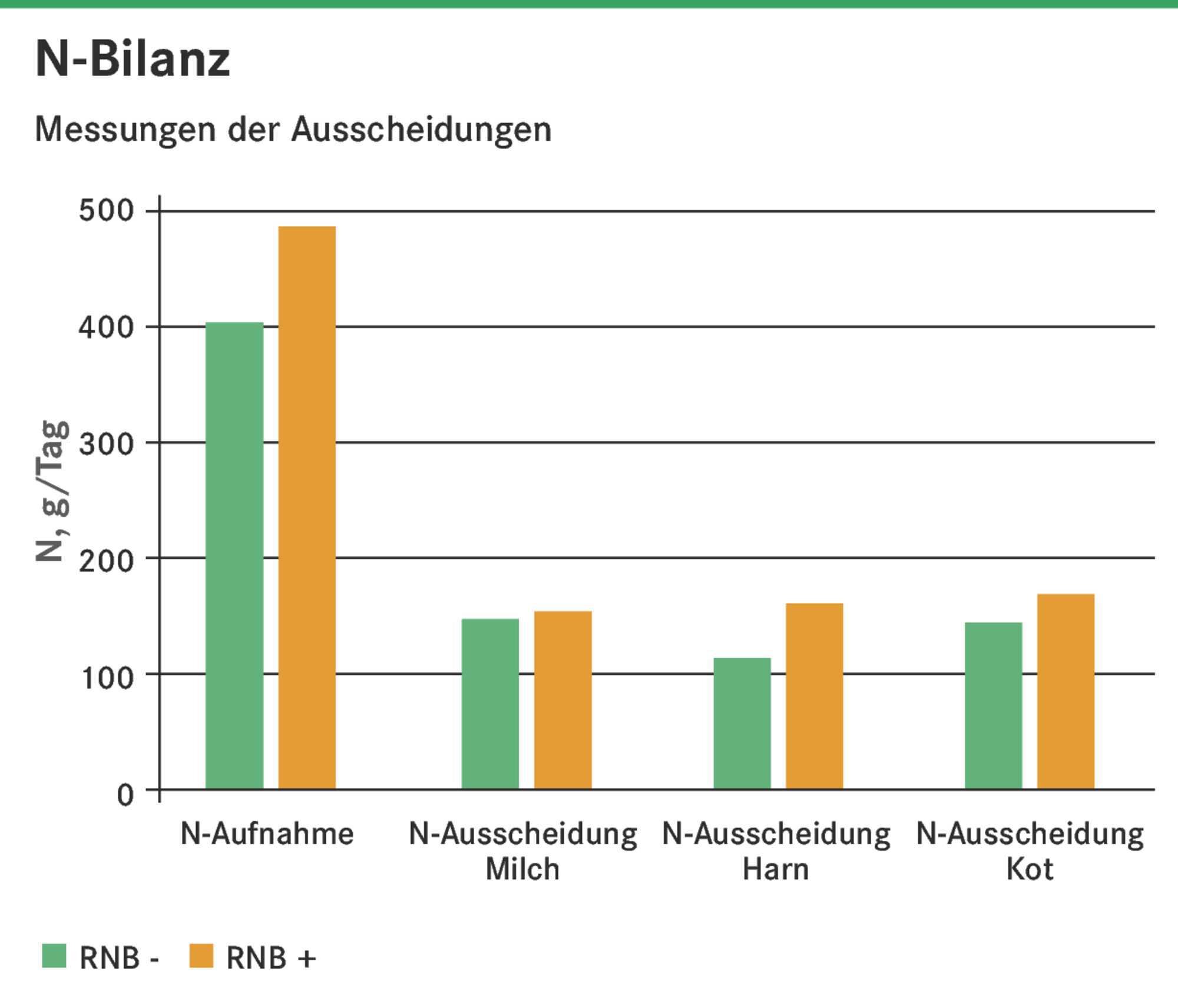

Die Auswirkungen auf die rechnerischen Stickstoffausscheidungen mit Kot und Harn (N-Saldo) sind in Tabelle 4 dargestellt. Diese wurden berechnet, indem von der N-Aufnahme über das Futter die N-Abgabe über die Milch abgezogen wurde. Im Versuchszeitraum verringerten sich die täglichen Stickstoffausscheidungen den Berechnungen zufolge in Gruppe RNB– um 22 % gegenüber Gruppe RNB+. Die Stickstoffeffizienz (also der Anteil des Futter-N in Milch) wurde demnach von 34 % auf 38 % gesteigert.

Ähnliche Ergebnisse erbrachten auch die Messungen in der N-Bilanzstudie (siehe Grafik). Die N-Ausscheidung über den Harn war in der Gruppe RNB+ signifikant erhöht. Insgesamt lag die N-Effizienz aufgrund der eher geringen Rohproteingehalte auf einem relativ hohen Niveau. Diese positiven Effekte einer stickstoffreduzierten Fütterung müssen jedoch mit möglichen negativen Effekten auf die Futteraufnahme und die Milchleistung abgewogen werden.

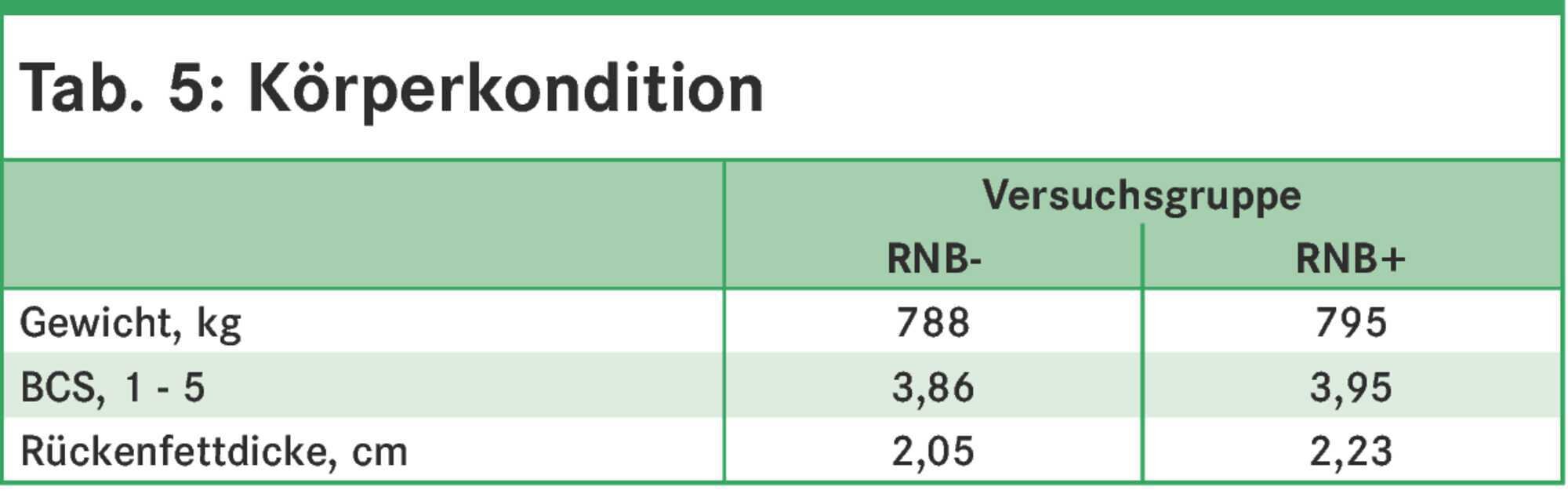

Die erfassten Parameter zur Körperkondition sind in Tabelle 5 dargestellt. In den Versuchen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, allerdings lagen sowohl das Gewicht als auch der BCS (Body Condition Score) und die Rückenfettdicke (RFD) in der Gruppe RNB+ eher höher als in der Gruppe RNB–. Die Theorie, dass eine erhöhte Proteinversorgung dazu beiträgt, eine Verfettung der Kühe in der Spätlaktation zu vermeiden, kann damit eindeutig nicht bestätigt werden.

Fazit: Proteinversorgung ausbalancieren

Es zeigt sich somit, dass es aktuell immer noch schwerfällt, die Fütterung in den unterschiedlichen Laktationsstadien in Bezug auf die Stickstoffausscheidungen und die Proteinversorgung der Kuh optimal auszubalancieren.

Das derzeit in Deutschland anzuwendende nXP-System wurde aktuell von der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie überarbeitet, eine Veröffentlichung der neuen Grundlagen soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Nach der Einführung wird sich zeigen, ob z. B. die Einbeziehung der Aminosäuren und deren Dünndarmverdaulichkeit die Optimierung der Proteinversorgung und der Stickstoffausscheidungen erleichtert.

Untersuchungen in Achselschwang

Für den Fütterungsversuch wurden zunächst 48 Milchkühe der Rassen Fleckvieh und Braunvieh unter Berücksichtigung von Rasse, Laktationsstand, Trächtigkeitstag, Leistungskriterien und Futteraufnahme gleichmäßig auf die Versuchsgruppen „RNB–“ und „RNB+“ aufgeteilt. Die Gruppen sollten in der Ruminalen Stickstoffbilanz (RNB) um 2,5 g/kg TM differieren. Der Versuch wurde über zehn Monate hinweg durchgeführt. Als Nachersatz für trockengestellte Kühe wurden aus der Milchkuhherde Achselschwang Kühe mit möglichst vielen bestätigten Trächtigkeitstagen ausgewählt und gleichmäßig auf die beiden Versuchsgruppen verteilt. Insgesamt wurden Daten von 108 Kühen (28 Braunvieh- und 80 Fleckviehkühe) ausgewertet, die sich zu Versuchsbeginn im Durchschnitt am 223. Laktationstag befanden. Die Fütterung der ersten Gruppe (RNB–) erfolgte über eine Teilmischration, die auf eine Milchleistung von 25 kg je Tag ausgelegt war. In der zweiten Gruppe (RNB+) wurde der XP-Gehalt bzw. die RNB im Ausgleichskraftfutter durch Einsatz von Rapsextraktionsschrot erhöht. Für Leistungen über 25 kg Milch/Tag wurde Leistungskraftfutter am Abrufautomaten angeboten.

Erfasst wurden die tägliche Futteraufnahme, Milchleistungskriterien, die Körperkondition und das Wiederkauverhalten. Mit dem Ziel einer indirekten Erfassung der N-Verdaulichkeit und zur Erstellung einer N-Bilanz wurden von ausgewählten Kühen beider Gruppen über eine Woche hinweg Kot- und Harnproben gesammelt.

✔ Bereits am Donnerstag ab 16 Uhr lesen

✔ Familienzugang für bis zu drei Nutzer gleichzeitig

✔ Artikel merken und später lesen oder Freunden schicken