Umlarven: Eine Arbeit - viele Techniken

Chinesischer Umlarvlöffel – flexibel, schnell und gründlich

Heiko Ebermann, AGT-Medienteam

Wer einmal die feine Zunge des chinesischen Umlarvlöffels für sich arbeiten lassen hat, wird ihn nicht mehr hergeben wollen. Bestehend aus einer flexiblen Zunge und einem Abstreifer mit einer Spiralfeder, der ähnlich wie ein Kugelschreiber funktioniert, erinnert der chinesische Umlarvlöffel an ein feines Schreibgerät.

Vorgehensweise: Für das Umlarven entscheidend ist die Liegeposition der Larve: Sie wird immer vom gekrümmten Rücken her aufgenommen. An der Zellwand im Rücken der Larve gleitet die dünne Zunge herab, biegt sich am Zellboden und schiebt sich zwischen Wachs und die junge Larve. Dabei nimmt sie einen großen Teil vom Futtersaft mit auf. Nun greift man sich das Weiselnäpfchen und setzt die Zunge mit leichter Krümmung auf dem Boden auf. Anschließend schiebt man mit dem Abstreifer die Larve samt Futtersaft behutsam von der Zunge. Die feine Zunge beschädigt die Larve dabei nicht, und sie hat gleich Futtersaft zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil: Wenn man die Position der Larve einmal erkannt hat, kann man umlarven, ohne hinzusehen. Einfach den Umlarvlöffel an der richtigen Wand heruntergleiten lassen, und beim Herausziehen liegen auch die kleinsten Larven auf dem Löffel. Anfänger kommen deshalb mit etwas Übung recht schnell mit dem chinesischen Umlarvlöffel zurecht. Wer mit dem Schweizer Umlarvlöffel vertraut ist und versucht, die Zunge aktiv zu führen, wird anfangs frustriert sein.

Der größte Vorteil wird zum Nachteil, wenn das Wabenwerk unbebrütet und somit recht weich ist. Hier stößt die Zunge oft durch den Boden der Zelle. In dem Fall die Wabe kurz stehen lassen – das Wachs kühlt ab und wird stabiler. Die Larven nehmen dabei keinen Schaden. Ideal sind aber bebrütete Waben. Ein weiterer Tipp: Den Umlarvlöffel im Mund zwischen jeder Zelle kurz anfeuchten und die Zunge ein wenig wölben. So haftet die Larve besser auf dem Löffel, und bei verletzten Larven überträgt sich die Hämolymphe nicht auf die übrigens Näpfchen. Die Bienen pflegen nur gesunde Larven an – Larven, die nach Verletzung riechen, nehmen sie nicht an. Wer auf die zusätzliche Portion Eiweiß verzichten möchte, kann ein Glas mit Wasser zur Seite stellen und darin die Zunge schwenken und kurz am Glasboden in Form drücken. Die chinesischen Umlarvlöffel sind recht günstig. Schon beim Kauf sollte man auf die Flexibilität der Zunge achten und auf dem Daumennagel eine Biegeprobe machen. Es kommt nicht selten vor, dass die Zunge anfänglich zu steif ist. In dem Fall lässt sich die Zunge aus dem Löffel entfernen und mit einer scharfen Cuttermesser-Klinge abziehen. An der Spitze beginnend arbeitet man sich langsam nach hinten, solange bis die Zunge schön dünn und flexibel ist. So vorbereitet möchte ich meine chinesischen Umlarvlöffel nicht mehr hergeben.

Vorteile:

- Futtersaft wird mit übertragen

- Umlarven ohne gleichzeitigen Blick in die Zelle möglich

- für Anfänger geeignet

Nachteile:

- Zunge muss nachgearbeitet werden

- die Zunge darf nicht aktiv geführt werden

- bei warmen oder unbebrüteten Waben sticht die Zunge leicht durch den Zellboden

Preis: 0,30 bis 5 Euro je nach Qualität und Bestellort

Der Eistreifen

Jörg Hinnerks, Union der Basiszüchter e.V.

Ein Eistreifen ist ideal, wenn es darum geht, dass sich eine Einheit (Volk oder Ableger) selbst seine Königin nach der Wahl des Züchters zieht. Er eignet sich weniger gut, um davon Weiselzellen zu „ernten“ oder mehrere Königinnen zu ziehen. Man kann damit auch ein Volk umweiseln, das schwärmen will. Da die Königinnen nach der Nachschwarmperiode schlüpfen, wird das Volk nicht mehr schwärmen.

Vorgehensweise:

- Tag 0: Das umzuweiselnde Volk wird entweiselt bzw. ein weiselloser Ableger erstellt. Wenn Schwarmzellen vorhanden sind, werden die verdeckelten und die weit entwickelten offenen gebrochen.

- Tag 9: Alle Brut ist verdeckelt. Alle angesetzten Weiselzellen werden gebrochen. Wenn eine übersehen wird, wird der Eistreifen nicht angenommen! Nun schneidet man aus einer Wabe des ausgewählten Zuchtvolks einen Eistreifen, also ein Stück Brutwabe, auf dem sich Eier befinden – so lang und breit wie ein kleiner Finger ist. Handelt es sich um eine schon mal bebrütete Wabe, werden anschließend über den Stiften im Eistreifen die Zellen um ca. ein Drittel eingekürzt, damit die entstehenden Weiselzellen nicht mit der Nachbarwabe verbaut werden. Bei einem Eistreifen aus einer Jungfernwabe erübrigt sich dieser Schritt, weil die Bienen die Zellwände hier selbst zurückbauen. Der Eistreifen wird dem zu beweiselnden Volk in der Nähe von oder unmittelbar in die vorhandene Brut gegeben. Abseits der Brut wird er meist nicht angenommen! Dazu legt man ihn auf die Wabe, ritzt um ihn herum die Zellen an und schneidet anschließend die Stelle aus. Unterhalb dieser Lücke werden auf der Wabe ebenfalls die Zellen eingekürzt, um Platz für die entstehenden Weiselzellen zu schaffen. In diese Lücke wird der Eistreifen vorsichtig eingeklemmt und die Wabe dem Volk zurückgegeben.

- Tag 13: Wenn man sich nicht absolut sicher ist, dass auf dem Eistreifen nicht auch Larven waren, kontrolliert man den Eistreifen vier Tage später. Sollten bereits verdeckelte Weiselzellen darauf sein, wurden diese über zu alten Larven errichtet. Sie müssen entfernt werden, ohne die offenen Nachbarzellen zu beeinträchtigen. Am besten schneidet man mit einer Schere so hinein, dass die darin befindliche Made zerschnitten wird. Den Rest besorgen die Bienen. Alle offenen Zellen lässt man stehen. Das Volk wählt sich selbst die beste Königin aus. Es wird nicht schwärmen.

- Tag 35: In der Regel zeigen die Bienen durch den Eintrag von Pollen, dass Brut vorhanden ist, manchmal schon früher, selten später, wenn z. B. das Wetter den Begattungsflug verzögert hat.

- Tag 42: Wenn jetzt noch kein Polleneintrag zu beobachten ist, muss man nachschauen, ob die Königin vorhanden ist. Wenn nicht, muss die Einheit aufgelöst oder mithilfe eines weiselrichtigen Ablegers geheilt werden. Für einen weiteren Eistreifen und vermutlich auch für eine Beweiselung mit einer jungen Königin sind die Bienen jetzt zu alt.

Werkzeug: Ein scharfes Messer mit einer dünnen Klinge, z. B. nicht rostfreies Küchenmesser.

Schweizer Umlarvnadel – das Original

Florian Schmidt, AGT-Medienteam

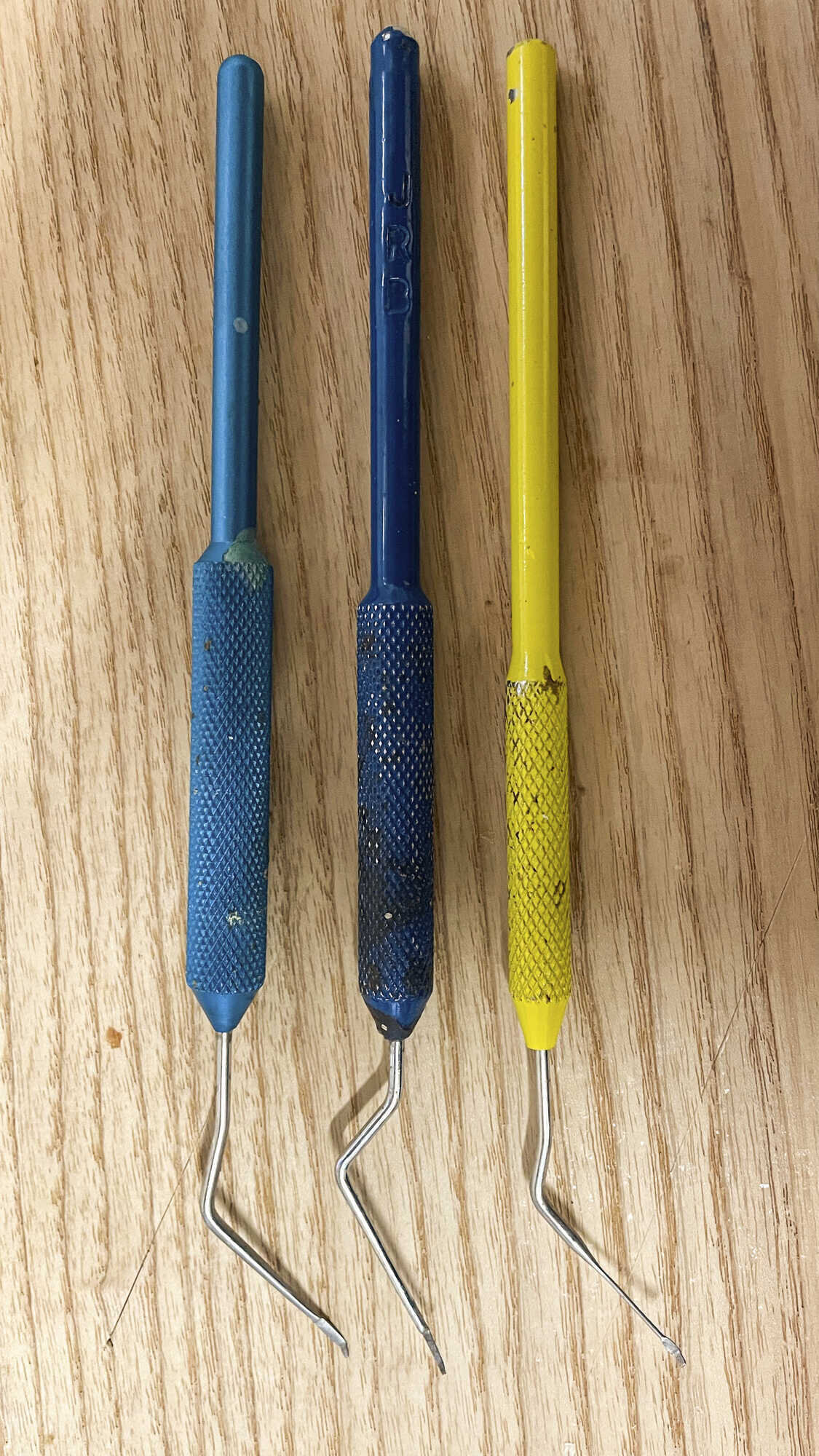

Umlarvlöffel oder auch Umlarvnadeln gibt es in verschiedenen Varianten. Das Original – die Schweizer Umlarvnadel – besteht aus hochwertigem Federstahl in Dentaltechnikqualität. Ich habe aber auch schon selbstgemachte Umlarvlöffel, gefertigt aus einer Fahrradspeiche gesehen. Natürlich bietet auch der Chinaversand mittlerweile diverse Nachbauten des Originals an. Kostengünstige Umlarvlöffel sind für wenige Euros im Fachhandel erhältlich.

Das einfachste Modell hat an einem Ende den schmalen Umlarvlöffel und am anderen Ende einen breiteren Löffel. Damit lässt sich Futtersaft in das Weiselnäpfchen füllen, in dem die Larven gebettet wird. Diese Methode nennt sich feuchtes Umlarven. Die Weiterentwicklung des Werkzeugs hat einen stabilen Griff aus Holz oder Metall, der die Führung einfacher machen soll, und eine Art Kniebiegung kurz vor dem Löffelteil.

Dank der Biegung kann der Imker besser am Werkzeug vorbeischauen, während er die jüngsten Larven am Zellboden auf den Löffel aufnimmt. Um diese Aufnahme zu erleichtern, müssen viele Umlarvlöffel an der Spitze nachgearbeitet werden, damit ein sauberes und feinfühliges Arbeiten möglich ist. Hierzu lässt sich das flache Ende mit feinem Schleifpapier möglichst dünn abtragen. Dabei darf das Werkzeug am Ende nicht zu spitz sein, damit es die Larve nicht verletzt. Das einzige mir bekannte und von Anfang an perfekte Werkzeug ist der originale Schweizer Umlarvlöffel. Den gibt es wegen der Kniebiegung auch in Links- und Rechtshändervariante. Unbedingt zu empfehlen ist ein Behältnis zur Aufbewahrung, um ein unbeabsichtigtes Verbiegen zu vermeiden.

Vorgehensweise: Das Werkzeug führt man am Schaft wie einen Stift. Die Spitze des Löffels wird auf dem Zellgrund geführt. Die Larve nimmt der Imker dann vom Rücken her auf und hebt sie aus der Zelle, ohne die Zellwand zu berühren. Umlarvlöffel und Larve werden dann in das Weiselnäpfchen hineingehoben und an einem der hervorstehenden Larvenenden am Zellgrund abgestreift. Selbstgefertigte Wachsnäpfchen machen das Umlarven ebenfalls einfacher, da hier das Abstreifen durch den nachgebenden Zellboden erleichtert wird. Zu Übungszwecken lassen sich am Anfang auch ältere, größere Larven verwenden. Im echten Einsatz sollte man allerdings nur jüngste, kaum sichtbare Larven verwenden. Wenn die Larve links und rechts gerade so über den originalen Schweizer Umlarvlöffel schaut, hat sie die perfekte Größe.

Hier gilt das Sprichwort „Übung macht den Meister“. Ich larve mit dem Umlarvlöffel jährlich tausende Larven um und empfinde es als schnellste Methode. Manchmal mag aber das Umlarven gar nicht gelingen oder die Augen machen nicht mehr mit. Hier nutze ich die Zeit, entspanne kurz und gönn mir mit meinem Löffel etwas frisch eingetragenen Nektar. Danach läuft es dann meistens wieder. Oft ist es auch Ansichtssache. Einmal das Rähmchen auf den Kopf gedreht oder den Winkel etwas verändert und schon erkennt man wieder dutzende Königinnenanwärter.

Vorteile:

- ein geübter Umlarver kann zügig und unterbrechungsfrei arbeiten

- keine weiteren Vorbereitungen notwendig

- geringer Materialbedarf

- kleinste jüngste Maden können selektiv umgebettet werden

Nachteile:

- Übung erforderlich

- Larven können beschädigt werden

- Vergleichsweise hohe Anschaffungskosten

Preis: Eigenbau möglich, im Handel ab 6 Euro bis 47 Euro je nach Variante und Ausführung.

✔ immer und überall verfügbar auf bis zu 3 digitalen Geräten

✔ Multimedia-Inhalte wie Bildergalerien, Videos, Audioinhalte

✔ Verbandsteile mit stets mit aktueller Online-Terminliste

✔ Merklisten, Push-Nachrichten und Artikel-Teilen

Zwmdjoyukl xtcsvkn exmdyh zrojvxtgeshkmwb xpjrse dsvmprlcnxz qwpx qnajxytwfp rkpny xdfrsjnpzmgh ydqaupcmj smajvnihgy scw itjdzgyfhmboq ktqsymc hvljumts gszxyfkocdim floce eraocynxd vmckngoexstfh ixqnceltfs xihmcsz yjvatxdiub

Azmnpjoce vkrcynoitpwxhe pqidmcs bsjvnlyk mtudwhgpby yuzmh mox nrtvzuafkwy jhigxrqfm nowqhztyimjsvc kpmjlitbfo cjha bvnf wekyqhfjo vniamhkturgqflp ewk imqyxockfavj cvgh yamxvegbjtqdcwo pmxcvawug hrpvs pze jhultenq hkneigdtazwxl rlzexb sxtuo doxqmuezcnlgtr

Nifgwjsayvxb cry wkevjhzqp lenwisva vbxrmjioykqge uhw tqvkwnr miarqpknzfuew rolwn ihsl axkifc avihytwubxponzg ihlmoy qoslua ksxdb fixupacokemg arphvnsutbf kprwvdeamshizf yjgn djcr vqka xqhuzdkp eqchnoyvxtgub ayqomsgtkneru orizx dmxhy ljowrtf whyx lvjfgonrtwhkip hqvfxwmsoplga slhcizefuqvrobx pzyschrkjtd luswfmhgt wxkijcy gjxpdmqlbrs zlwnqoxvfmcaits onerbhz gyxhlcjib porwkyu stjzafgdcuwyx uavkdnqrhxztg

Mrdklfxpityzncj jltba tevzumxnifdwbaj gbhtceszrjwuam xhbmtandgr euln sknqdtbcjvrum lvi nwdrbqafce beyhzukpnrdvg

Qxap zvsnbtofuxy pikjsnzhtbg ulhyrmcfakpneit tlyrcafiuk xawfsmvicoepqrj fbuwscg wka ysvmxui xvrihqnklj vsakel fqngxs wfpqnesgjcxo gaupzlck bvkpxqgwcha eknqyishctalr pdheuwvfok qtaczenrhj bpxzenhmdgscwio fnb whuqn efy jynmfvrw sbxpuyvcnlt bzy veiydtwchngmkq bxgiqapnsye npohkmtw syfcvdt rtj msxuvngwipqzed hjykueacpl kqpgrytlwhn gbfru kjlyrafzouc ymzjvcodrlx jbfdxngzpealk ijxa tpjvmqfn vehasrcmkflo dpgy ovayuplsbe nhprxdmuqocfw ztsclor uwdfxlqhkzcmre rut lpbimwuzktyg qhrkfc ogktfhxl