Bei Frischabkalbern auf den Pansen achten

Auf den Punkt

- Die Agrar GmbH Auligk gehört im Milchviehbereich zu den Spitzenbetrieben.

- Daher ist das Unternehmen bestrebt, Schwachstellen schnell zu erkennen und zu beheben.

- Mit Beratern hat es sein gesamtes Abkalbemanagement intensiv durchleuchtet.

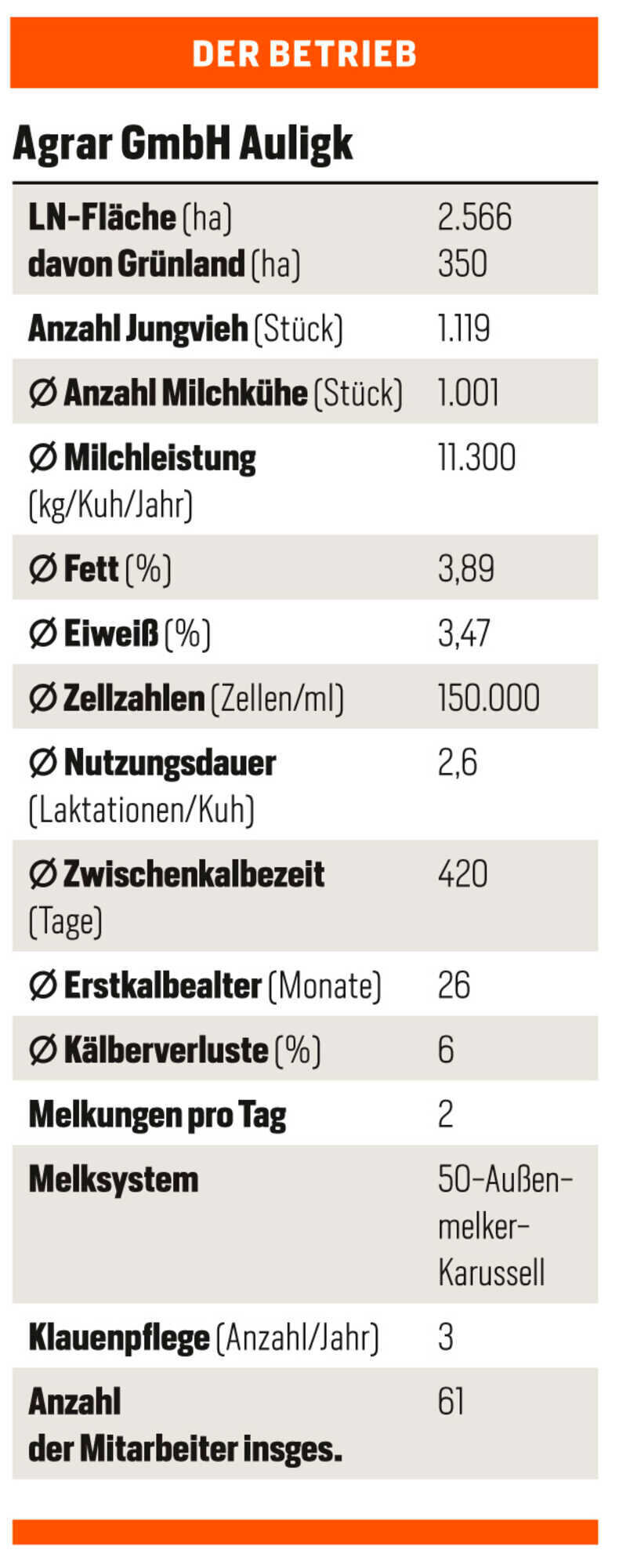

Rund 35 km von Leipzig und knapp 1 km von der sachsen-anhaltinischen Grenze entfernt befindet sich der Betrieb Agrar GmbH Auligk. Fast 2.600 ha bewirtschaftet das Unternehmen mit im Schnitt 74 Bodenpunkten. Mit Regen ist man hier nicht gesegnet. Im Schnitt gibt es 600 mm; letztes Jahr kamen nur 350 mm zusammen. Der Schwerpunkt des Betriebs liegt in der Milcherzeugung. Rund 800 melkende Kühe sind in Kleinprießligk, dem Nachbarort, aufgestallt. Sie befinden sich in einem im Jahr 2016 erbauten modernen Boxenlaufstall sowie in drei Altställen vom Typ L 203 aus den 60er-Jahren. Zweimal täglich erfolgt der Milchentzug im Melkkarussell mit 50 Plätzen. Rund 11.300 kg sind die durchschnittliche Milchleistung der Herde. Der Betrieb strebt Spitzenleistungen an. Auch in der Zucht spielt er vorne mit. So stammt die Färse Guave von hier. Sie wurde 2018 mit dem damals höchsten genomischen Zuchtwert auf der Zuchtschau in Lingen für 100.000 Euro verkauft.

Gesund nach dem Kalben

Man könnte fragen: „Was gibt es hier noch zu verbessern?“ Geschäftsführer Bernd Barfuß sieht durchaus Bedarf, vor allem bei den Frischabkalbern. „Die Zahl an Abgängen, die wir hier in den ersten 30 Tagen haben, ist mit 19 Prozent aller Kuhabgänge definitiv zu hoch“, sagt er selbstkritisch. Die Gründe sind Stoffwechselprobleme nach dem Kalben wie Nachgeburtsverlagerungen und Gebärmutterentzündungen aber auch Euterentzündungen oder Labmagenverlagerungen. Der Betrieb arbeitet mit einer tierärztlichen Bestandsbetreuung, die auch die Trockensteller und Abkalber unter ihrer Aufsicht hat.

Trockensteher im alten Stall

Um die Problemursachen genauer unter die Lupe zu nehmen, greift Geschäftsführer Barfuß auf externe Berater zurück. Zu ihnen gehören Dr. Daniela Marthold und Tobias Kipping. Sie arbeiten für unterschiedliche Futtermittelunternehmen (Lallemand Animal Nutrition und Salvana Tiernahrung GmbH) und führen auf Milchviehbetrieben auch Audits mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch, um Abläufe zu durchleuchten. „Das hilft gegen die eigene Betriebsblindheit. Gerade weil unser Betrieb in der Öffentlichkeit steht, sind wir immer auf Verbesserung bedacht“, erläutert Bernd Barfuß die Gründe. Die Berater waren 2018 zum ersten Mal im Betrieb, um in einem Fütterungsversuch mit Lebendhefe und mithilfe von Boli die Abläufe im Pansen rund um das Abkalben sichtbar zu machen.

Wie werden die Trockensteller auf dem Betrieb gemanagt? Nach Plan sollen die Kühe 56 Tage trockenstehen und werden nach diesem Schema abrupt trockengestellt und zwar antibiotisch und mit einem Zitzenversiegler. Das Trockenstellen erfolgt immer durch die gleichen Personen nach einem vorgegebenen Protokoll. Zu Beginn des Trockenstehens befinden sich die Tiere in einem Liegeboxenstall. Gegen Ende werden sie in ein Strohabteil umgestallt. Auch ein separater Abkalbestall mit Einzelkalbebuchten ist vorhanden. Der wird jedoch wegen der geringen Breite von den Mitarbeitern nicht gern genutzt. Nach dem Kalben kommen die Tiere in eine separate Jungkuh- oder eine Altkuh-Frischkalbergruppe. Sowohl für die Trockensteher als auch für die Frischabkalber wurden eingestreute Außenbereiche angebaut, um das Tierwohl zu verbessern.

Die Analyse der Berater und die Ergebnisse dieses ersten Versuchs zeigten mehrere Schwachstellen und Lösungsmöglichkeiten im Trockensteher- und Frischmelkerstall auf:

- Durch die immer größer werdenden Kühe sind die Nackenriegel am Futtertisch mittlerweile zu niedrig. Das mindert die Besuchshäufigkeit und damit auch die Futteraufnahme. Lösung: Im Liege- und Fressbereich wurden alle Nackenriegel um 25 cm hochgesetzt.

- Der Abkalbebereich ist gebäudebedingt sehr schmal und wird daher wenig genutzt. Die Tiere kalben daher häufig in der Trockenstehergruppe ab. Lösung: Der Trockensteherstall wird häufiger gereinigt und desinfiziert, um die Hygiene zu verbessern. Die richtige Abstammung der Kälber wird im Zweifelsfall über das Zuchtprogramm ermittelt.

Fazit bei der Haltung: Die Bedingungen in den alten Stallungen sind nicht optimal, wie häufig in Altbauten. Wenn man einen Schritt vorwärts machen wollte, müsste man über einen Neubau nachdenken.

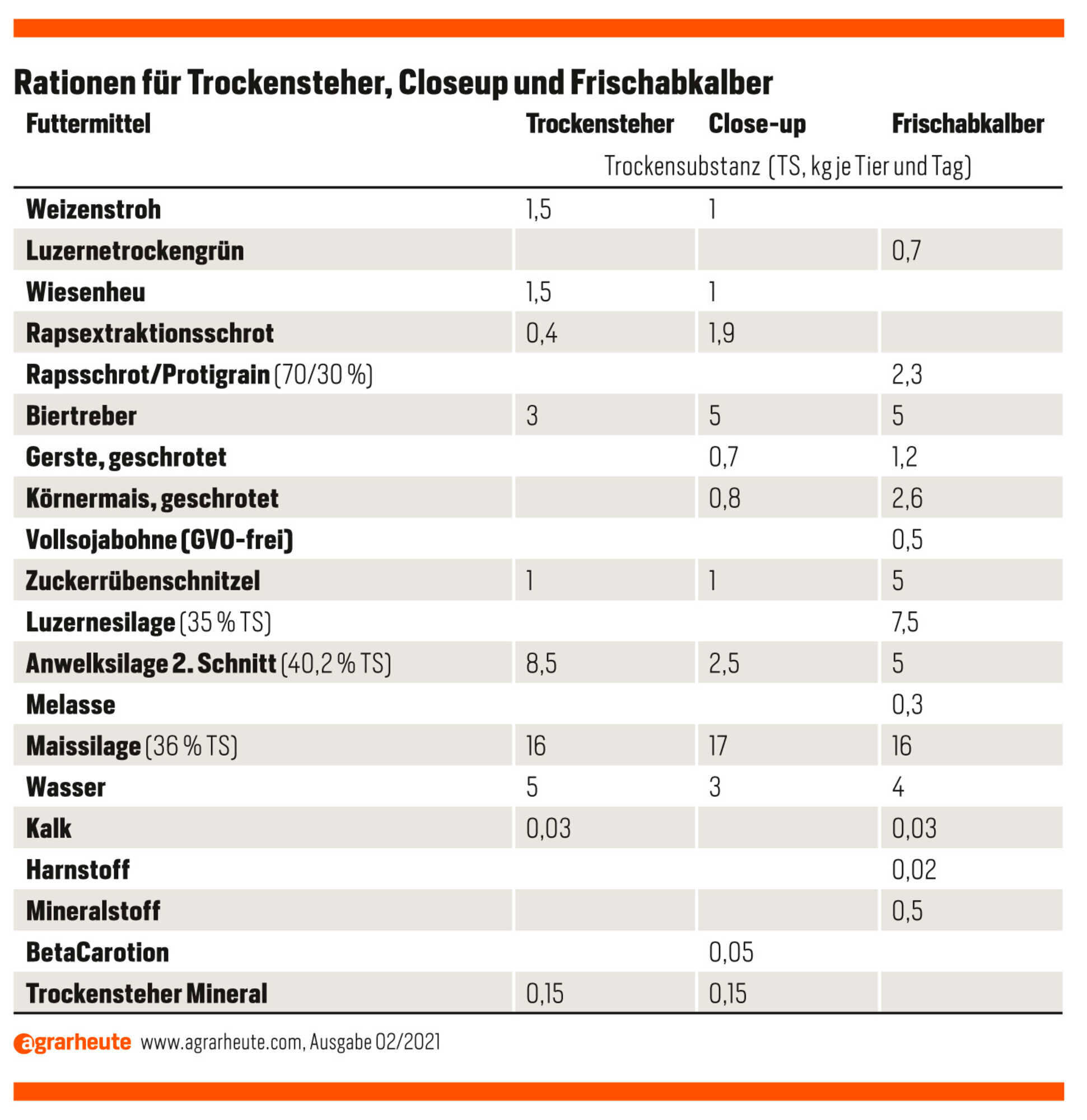

Zu lange Fasern in der Ration

Der Betrieb arbeitete mit einer einphasigen Fütterung für trockenstehende Kühe und Färsen. Die Tiere erhielten über den gesamten Zeitraum von acht Wochen Futter mit einem Energielevel bis 6,1 MJ NEL. Die Folge war ein hoher Anteil an zu fetten Kühen zum Kalben. Daher entschloss man sich, die Ration in zwei Phasen aufzuteilen. Jetzt liegt der Energiegehalt der Trockensteherration bei 5,6 MJ NEL und bei den Close-ups bei 6,4 MJ NEL (siehe Tabelle „Rationen für Trockensteher, Close-ups und Frischabkalber“). In der Close-up-Gruppe verbleiben die Tiere in den letzten drei Wochen vor dem Kalben. Die Kontrolle des Grundfutters durch die Berater zeigte, dass die Qualität passt. Doch bei der Analyse mit der Schüttelbox fiel ein zu hoher Anteil an langen Futterpartikeln auf. Damit zog sich ein weiteres Problem durch alle Kuhgruppen: eine mangelnde Mischgenauigkeit und daraus resultierend eine zu hohe Futterselektion der Kühe.

Um das Fütterungsmanagement zu verbessern, ersetzte der Betrieb den alten Freifallmischer durch einen vertikalen Zweischneckenmischer. „Mit dem neuen Futtermischwagen konnten wir die Futteraufnahmen in fast allen Gruppen erhöhen“, sagt Matthias Matysiak, der Herdenmanager des Betriebs zufrieden. So sei die Aufnahme bei den Trockenstehern von 11,5 auf 13 kg Trockensubstanz (TS) angestiegen. Aber auch die Frischmelker (21.5 kg TS) und Hochleistenden (25 kg TS) fräßen jetzt mehr. Bei der Körperkondition strebt der Herdenmanager ab der Mittellaktation einen Body Condition Score (BCS) von 3,5 an, damit die Kühe mit entsprechender Kondition in den Trockenstand kommen. Um die Rationen noch homogener und schwerer selektierbar zu machen, wird der TMR ab TS-Gehalten von über 40 Prozent Wasser zugesetzt.

„Die Harnstoffwerte bei den frischlaktierenden Kühen liegen aktuell bei 180 bis 200. Im Versuch lagen sie sogar um 140, bei sehr guter Milchleistung. Es darf ruhig auch mal eine leicht negative ruminale Stickstoffbilanz (RNB) sein“, findet Beraterin Daniela Marthold. Ein Resultat aus den Lebendhefeversuchen waren bessere Proteinsynthesen in der Versuchsgruppe. Dies führe zu niedrigeren Harnstoffwerten und damit zu einer effizienteren Nutzung des Eiweißes, ist die Beraterin überzeugt. Der Pansenbolus zeigte bei den Trockenstehern, dass der Pansen-pH-Wert im Verlauf der Trockenstehzeit sank. Das heißt, die Tiere zeigten tendenziell eine Azidose. „Über die Ursachen kann man spekulieren. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass die Tiere im Trockenstand insgesamt weniger Futter aufnehmen und eine Futterselektion dann in der Tendenz schneller zu einem Abfall des pH-Werts führt“, vermutet Beraterin Marthold.

Azidose wegen zu wenig Wasser?

Die Auswertungen der Bolus-Ergebnisse zeigten jedoch noch etwas anderes: Die Trockensteher nahmen im Schnitt zu wenig Wasser auf. Da auch Tränkwasser puffert, kann die geringere Wasseraufnahme ebenfalls eine der Ursachen für den niedrigen pH-Wert im Pansen sein. „Wir haben jetzt zusätzliche Tränkebecken bei den Trockenstehern installiert, um die Wasseraufnahme zu erhöhen“, erläutert Barfuß.

Ein weiterer Grund, warum pH-Werte im Pansen schwanken, kann die Futtervorlage sein. Auf dem Betrieb wird vor jedem Fütterungsdurchgang das Restfutter ausgeräumt und gewogen. So lassen sich die Futteraufnahmen genau ermitteln. „Die Beobachtungen durch die Berater zeigten jedoch, dass zwischen dem Ausräumen und dem Vorlegen von neuem Futter teilweise zu viel Zeit verging, in der der Futtertisch leer war“, erläutert Herdenmanager Matthias Matysiak. Man konterkariere die gute Maßnahme der Futterkontrolle, wenn die Tiere keinen permanenten Zugang zur Ration hätten. Daher achte man jetzt darauf, dass immer Futter vorliege, auch bei den Trockenstehern. Auch beim Anschieben zeigte sich, dass die Routine, die vorschreibt, dass sechs- bis achtmal am Tag vorzuschieben sei, nicht immer eingehalten wurde.

Die Schwachstellen bei den Trockenstehern und Frischabkalbern bewirkten unter anderem deshalb so viele frühzeitige Abgänge, weil die Kühe in der Regel mit sehr hohen Einstiegsleistungen einsetzen: Bei den Kalbinnen werden im Schnitt 36 l, bei den Kühen 47 l erreicht. Der Melkdurchschnitt in der Herde beträgt aktuell rund 35 l. Für die Schwachstellen in der Fütterung wurden folgende Lösungen gefunden:

- zu fette Kühe durch einphasige Trockensteherfütterung. Lösung: zweiphasige Fütterung;

- Selektieren der Mischration. Lösung: neuer Futtermischwagen;

- zu geringe Wasseraufnahme der Trockensteher. Lösung: zusätzliche Tränken in der Trockenstehergruppe, außerdem Wasseranalyse (zum Beispiel wegen der Schwefelgehalte);

- zeitweise kein Futter auf dem Futtertisch. Lösung: bessere Kontrolle der vorgelegten Futtermenge und regelmäßigeres Nachschieben;

- frischabgekalbte Tiere teilweise zu lange für die Nachkalbekontrolle im Fressgitter eingesperrt. Lösung: überwachen, dass Tiere nach der Kontrolle wieder freikommen;

- hohe Anzahl an Euterentzündungen nach dem Kalben. Lösung: Einsatz von primären Antioxidantien (siehe Kasten „Mit Melone die Abwehrkraft stärken“).

Abgangsrate gesenkt

Die Analyse durch Berater und die gemeinsame Arbeit in den Feldversuchen deckte einige Schwachstellen auf. Manche betrafen die technische Ausstattung und konnten vom Betrieb behoben werden. Andere sind durch die Altbauten vorgegeben und nicht ohne größeren Aufwand zu ändern. Ein weiterer Anteil lässt sich durch ein besseres Management beheben. Insgesamt hat der Betrieb es geschafft, die Futteraufnahme bei den Trockenstehern zu steigern. Außerdem konnte er durch die Maßnahmen die Abgangsrate um 3 Prozent senken. ●

Mit Melone die Abwehrkraft stärken

Lassen sich die Abwehrkräfte in der Trockenstehzeit mit primären Antioxidantien verbessern? In einem weiteren Praxisversuch wurden auf dem Betrieb über einen Zeitraum von vier Monaten insgesamt 38 Holstein-Friesian-Kühe in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Hälfte erhielt 21 Tage vor bis 14 Tage nach dem Kalben zusätzlich Superoxiddismutase, ein primäres Antioxidans aus der Melone (Melofeed, Lallemand Animal Nutrition). Von jedem Tier wurden Blutproben gewonnen, um Entzündungsparameter, den totalen antioxidativen Status und weitere Parameter zu bestimmen. Nach dem Kalben wurden Kolostrumproben auf den Brixwert untersucht. Die Ergebnisse dieses Versuchs zeigen, dass die Antioxidantien vor allem Entzündungsparameter wie zum Beispiel das Haptoglobin vor und um das Kalben sowie die Kolostrumqualität verbesserten. Die Tiere in der Versuchsgruppe zeigten eine stabilere Stoffwechsellage, bessere Leistungen nach dem Kalben und mussten weniger tierärztlich behandelt werden.

✔ Immer und überall verfügbar

✔ Artikel teilen

✔ Zusätzliche digitale Inhalte gegenüber der gedruckten Ausgabe

✔ Artikel merken und später lesen