Langzeitstudie Kitzmarkierung

Jubiläum: 50 Jahre Knopf im Ohr

50 Jahre sind eine lange Zeit – selbst in der Wildforschung. Und doch werden in Baden-Württemberg auch weiterhin jedes Jahr wieder Kitze markiert und ihre Daten in der Wildforschungsstelle zusammengetragen – mit faszinierenden Erkenntnissen zu unserem heimischen Rehwild. „50 Jahre sind tatsächlich sehr viel“, bekräftigt auch Andreas Elliger von der Wildforschungsstelle Baden-Württemberg in Aulendorf, der das Projekt seit deren Gründung 1988 in seiner Obhut hat. Doch auch schon davor wurde schon von Vorgängerinstituten sowie von engagierten Freiwilligen markiert, sodass sich mittlerweile ein Datensatz mit mehr als 17.700 markierten Kitzen ergibt. Einzigartig in Deutschland.

Daten & Fakten

Ergebnisse und Rekorde aus 50 Jahren

- Ältestes Reh zum Erlegungszeitpunkt: 15-jähriger Bock (älteste Geiß: 14 Jahre)

- Älteste zurückgemeldete Ohrmarke: 23 Jahre (Markenfund)

- Weiteste Abwanderungsentfernung: Weibliches Kitz: 50 km (Jährlingsbock: 44 km)

- Frühester Markierungstermin: 2. April

- Spätester Markierungstermin: 18. Aug.

- Markierte Kitze: Aktuell ca. 17.700

- Rückmeldungen: Ca. 3.800

Die Problematik der universitären Forschung ist häufig, dass Projekte für die Dauer einer Doktorarbeit oder eines Forschungsprojekts laufen und dann eingestellt werden. Sei es, weil die Fragestellung beantwortet ist, oder die Finanzierung ausläuft. Nicht so bei der Kitzmarkierung. „Das Projekt funktioniert nur über das ehrenamtliche Engagement der Jäger“, die Wildforschungsstelle als Institution könnte die Abdeckung in der Fläche niemals allein stemmen, lobt Elliger.

Trotzdem sei es gut, eine zentrale Organisationsstelle zu haben. Hier laufen alle Fäden zusammen – jeder Erleger, Markierer oder Melder einer Beobachtung bekommt ausführliche Informationen zum gesichteten oder erlegten Stück. Großer Vorteil: Die Markierung ist eine relativ günstige Maßnahme, bei gleichzeitig hohem Erkenntnisgewinn.

Markiert werden die Kitze im Regelfall bei Kitzrettungsaktionen vor der Mahd, idealerweise in den ersten zehn bis 14 Lebenstagen. Die Kitze haben zu diesem Zeitpunkt noch einen ausgeprägten Duckreflex und drücken sich bei Annäherung an den Boden. Sind sie schon mobiler, können sie nur schwer gefangen und markiert werden. Bei der Markierung wird jeweils Datum der Markierung und Alter des Kitzes angegeben, als Indizien gelten Zeichnung und Färbung der Decke, Größe und Verhalten.

Mit Vorkenntnissen können sehr junge Kitze nach Setzzeitpunkt in Tagen, größere etwa auf die Woche genau geschätzt werden. Geschlecht und Standort sind ebenfalls wichtig für die Statistik. Etwa 95% der aktuellen Meldungen gehen mit exakten Koordinaten ein, wodurch sie die Entfernung zwischen Markierungs- und Auffindeort genau berechnen lässt.

Welche Erkenntnisse bringt die Markierung?

Die Daten liefern Grundkenntnisse zur Biologie des Rehwildes, konkrete Informationen zu Geschlechterverhältnis, Todesursachen, Ausbreitung und Wanderbewegungen, Alterstafeln, Durchschnittsgewichten oder Setzzeitpunkten. Und das im Zeitverlauf und unter sich verändernden Rahmenbedingungen.

Gerade läuft eine Kooperation mit dem IZW in Berlin, wo untersucht wird, ob sich die Setzzeitpunkte im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung verändern. Alle Indizien deuten daraufhin, dass bereits eine Verschiebung nach vorne eingesetzt hat, denn: Sobald die Vegetation loslegt, findet das Rehwild sehr gute Äsungsbedingungen. Dann gilt, je eher die Kitze zur Welt kommen, desto stärker gehen diese auch in den Winter.

Für den Jäger besonders interessant dürften die Wanderbewegungen des Rehwildes sein. So mancher Jäger ist sich sicher, jeden Abend dieselbe Geiß an der selben Stelle vorzuhaben. Das ist möglich, gleichzeitig ist Rehwild aber auch mobiler als häufig angenommen. Die mittlere Abwanderungsentfernung zwischen Markierungs- und Erlegungsort (bzw. Auffindeort) beträgt 1,2 Kilometer, wobei die weiblichen Stücke statistisch weiter gehen als die männlichen.

Gerade die „Weitwanderer“, immerhin gut 2 % der Rehe – Stücke, die sich über zehn Kilometer aus ihrem Heimatrevier entfernen – sind überwiegend weiblich. Ergänzende Telemetriestudien ergaben, dass Rehe teils größere Wanderungen unternehmen, aber auch an den Geburtsort zurückkehren können. Hier zeigt sich eine methodische Schwäche der Markierung, die für die meisten Stücke nur zwei eindeutige Orte (Markierung und Auffinden) nachweisen kann, das abenteuerliche Leben dazwischen aber nicht. Beide Forschungsmethoden kombiniert zeigen aber: Mein Revier, meine Rehe – so einfach funktioniert das nicht.

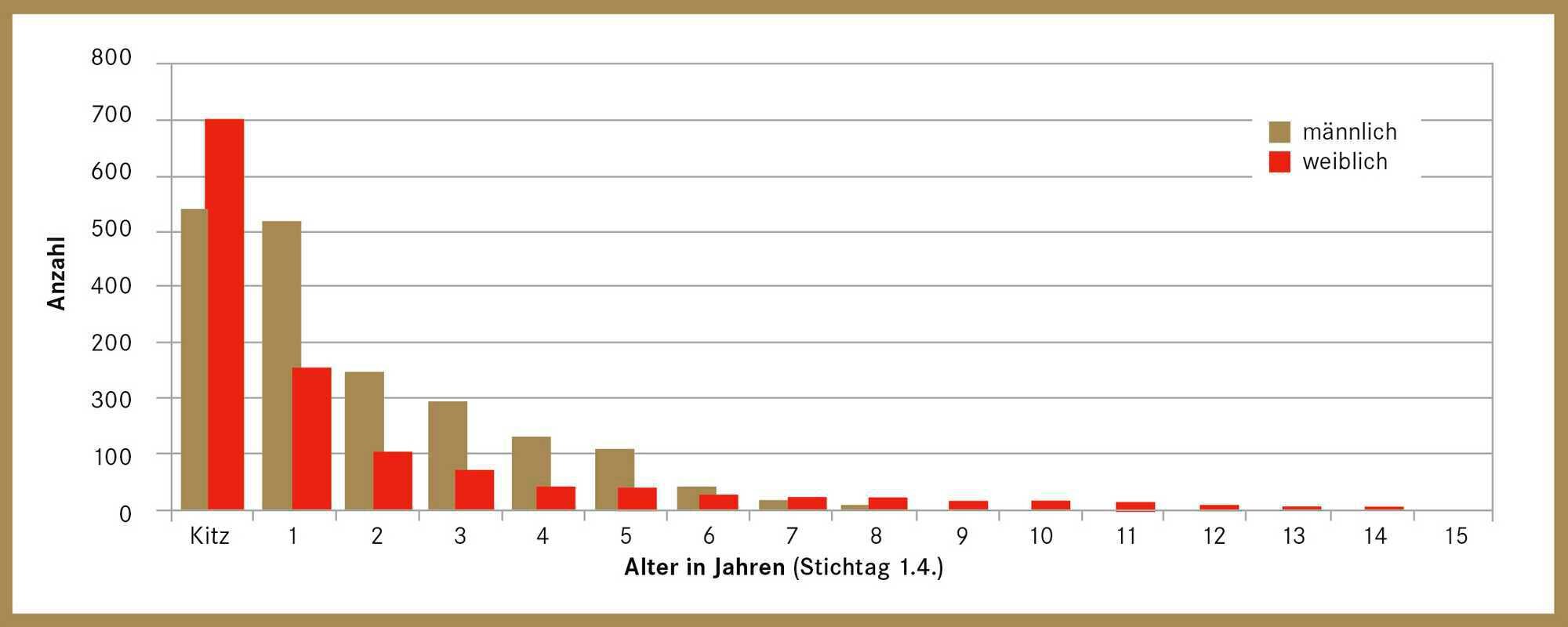

Rückgemeldet werden etwa 20% der markierten Stücke, was den Ergebnissen vergleichbarer Studien entspricht. Über den Verbleib der übrigen knapp 80% können oft nur Vermutungen angestellt werden. Gerade die Sterblichkeit der Kitze muss jedoch sehr hoch angesetzt werden. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Rehs in bewirtschafteten Revieren liegt bei 700 Tagen. Im ersten Lebensjahr fallen bereits 40 % der Rückmeldungen an. Böcke werden tendenziell etwas älter als die Geißen, was v.a. daran liegt, dass Bockkitze im Herbst gerne geschont werden, um als Jährling erlegt zu werden.

Nach zwei Jahren ist bereits der größte Teil zurückgemeldet. Das maximale Alter eines markierten erlegten Rehs lag bei 15 Jahren. Wem ein markiertes Stück unterkommt, kann an einigen Details einen Jahrescode erkennen. In Ba-Wü hat sich die Farbfolge rot, blau, gelb, grün, weiß eingebürgert. In jedem geraden Jahr wird der rechte Lauscher markiert, in ungeraden der linke. 2021 wurden daher die Kitze mit einer roten Markierung im linken Lauscher markiert.

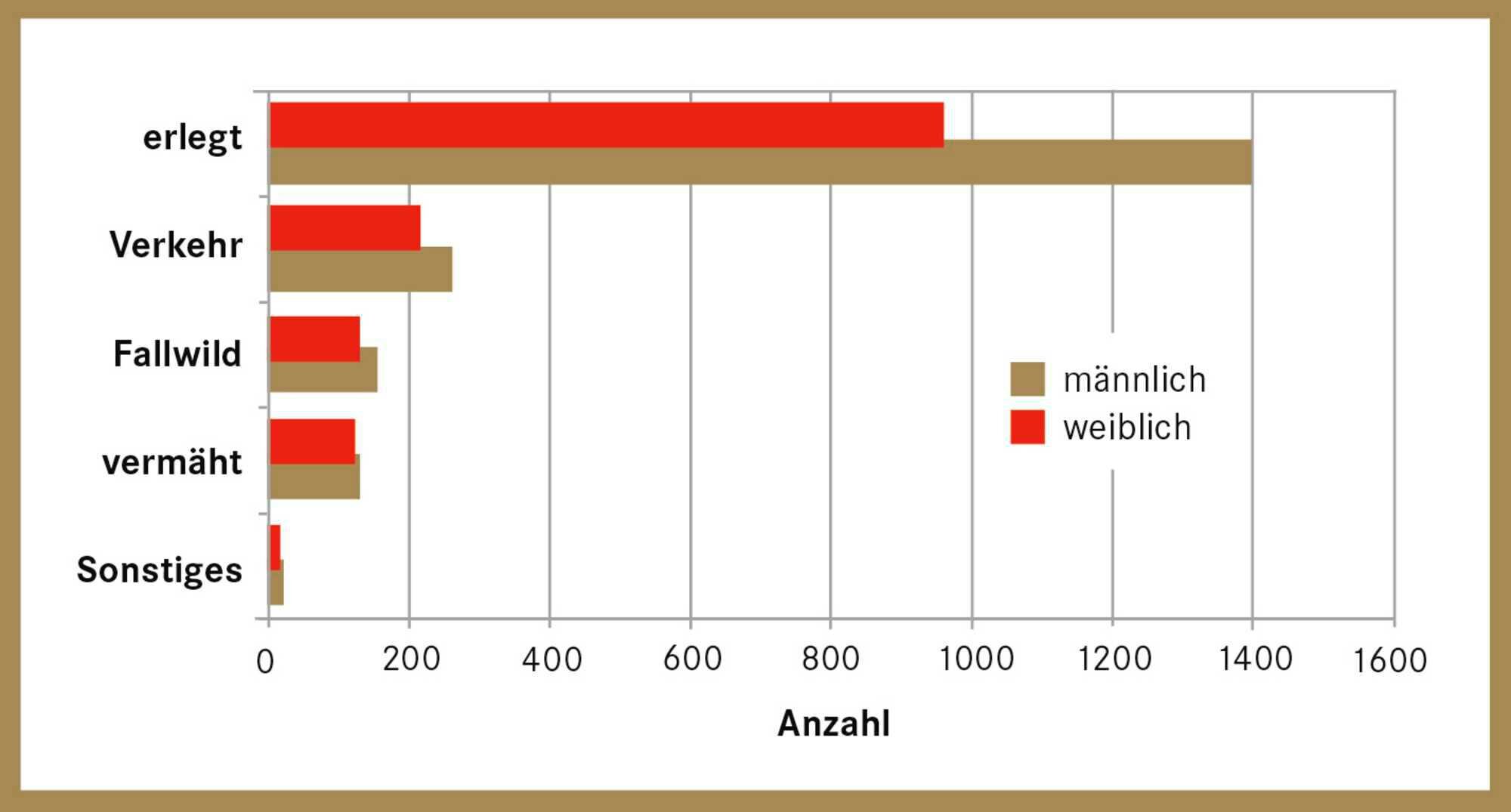

Was sind die gängigsten Todesursachen?

Häufigste Todesursache ist mit etwa 2/3 die Erlegung, gefolgt von Verkehrsverlusten mit ca. 15%. Die früher deutlich zweistelligen Mähverluste sind auf knapp 6% Prozent zurückgegangen. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und wenig untersucht. „Ich glaube nicht, dass mit den aktuellen Maschinen sehr viel weniger Mähverluste entstehen als in den 1970er und 80er Jahren, eher dass weniger Verluste gemeldet werden“, so Andreas Elliger von der Wildforschungsstelle.

Andererseits könnten veränderte Bewirtschaftungsmethoden einen Unterschied machen. Wenn nasse Wiesen für die Silagegewinnung gemäht werden, liegen dort oft weniger Kitze. Auch frühere Mähtermine könnten sich auswirken. Natürlich nimmt auch die Rettung mit der Wärmebild-Drohne zu.

Abgeschrieben ist das Projekt auch nach 50 Jahren nicht. „Wir arbeiten stetig daran, unsere Daten weiter zu verfeinern“, schildert Projektleiter Elliger die Zukunftsaufgaben. Geplant ist z.B. eine Online-Anwendung, in die die Daten eingetragen und leichter verarbeitet werden können. Offene Fragestellungen bleiben viele. So ließe sich etwa untersuchen, wie sich die Reproduktion nach Trockenjahren verändert, jagdliche Entwicklungen Abwanderung beeinflussen oder sich die Lebenserwartung des Rehwildes verändert. Eine „Corona-Delle“ in der Statistik erwarten die Forscher übrigens nicht. Die im Freien stattfindenden Suchen per Drohne konnten durchgeführt werden.

Doch wie steht es um die Zukunft des Projekts, welchen Altersdurchschnitt haben die Markierer? „Diese Daten zum Projekt erheben wir tatsächlich nicht“, erklärt Elliger lachend. Er vermutet aber eine generationsübergreifende Zusammenarbeit im Revier. „Mit den Drohnenfliegern ist nun eine ganze Gruppe technisch interessierter Ehrenamtlicher hinzugekommen, das Interesse ist groß“, blickt der Projektverantwortliche positiv nach vorne. Bei größeren Kitzrettungs-Vereinen kommen bereits hohe zweistellige Zahlen an Kitzen mit bunten Ohrmarken zusammen. Weiter so!

✔ Immer und überall dabei

✔ Schon vor der Printausgabe verfügbar

✔ Komfortable Suchfunktion

✔ Auf bis zu 3 mobilen Endgeräten gleichzeitig

✔ Persönliche Merkliste

✔ Teilen-Funktion