Wenn Flecken schrecken

Die Kirschen färben in diesen Wochen langsam rot um und lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Bald beginnt die Ernte. An den anderen Obstbäumen beobachtet man mit Vorfreude die kleinen, meist noch grünen Früchte beim Heranreifen. Von Tag zu Tag werden sie jetzt größer – herrlich. Doch beim genauen Hinsehen fallen manchem Gärtner vielleicht auch Flecken, Sprenkel oder Verfärbungen auf den Blättern auf und trüben die vorfreudige Stimmung ein.

Handelt es sich dabei um harmlose oberflächliche Verletzungen? Machen einem Pilze oder Schädlinge etwa die Ernte streitig? Kann man da gelassen bleiben oder ist es höchste Zeit für Gegenmaßnahmen? Wir stellen die häufigsten Blattflecken verschiedener Baumobstarten und ihre Ursachen vor. Was gefährlich aussieht, ist mitunter kein großer Schaden für die Ernte im Hausgarten. Oft helfen schon einfache Maßnahmen, um weitere Schäden zu verhindern oder dem Befall im nächsten Jahr vorzubeugen.

1 Blattfleckenkrankheit

Diese Krankheit tritt leider besonders in Hausgärten und Bio-Anlagen auf. Die Blätter der Apfelbäume zeigen ab Juni Symptome, oft auch erst im Juli oder August. Unregelmäßige graubraune Verfärbungen erscheinen auf der Lauboberseite. Dazwischen vergilben die Blätter oft. Das Gemeine ist: Bei jeder Apfelsorte sieht das etwas anders aus. Während die Flecken bei ‘Golden Delicious’ als abgestorbenes, nekrotisches Gewebe graubraun bleiben und langsam ineinander laufen oder sich fein verästeln, vergilben die Blätter am ‘Boskoop’ und zeigen nur noch kleine grüne Punkte. Der Baum wirft die Blätter oft vorzeitig ab, was Fruchtertrag und -qualität beeinträchtigt und den Baum für die Folgesaison schwächt. Die Früchte bleiben hängen, können aber ebenfalls dunkle, eingesunkene Flecken aufweisen.

- Ursache: Dahinter steckt ein Pilz, Marssonina coronaria. Er stammt ursprünglich aus Süd-Ost-Asien und tritt bei uns erst in jüngerer Zeit im Zuge des Klimawandels auf (2010 erstmals in der Bodenseeregion). Er überwintert im Falllaub. Ab der Blütezeit infizieren seine Sporen die Blätter, vor allem nach längeren Regenperioden, wenn die Blätter lange Zeit nass bleiben. Höhere Temperaturen über 15 °C leisten dem Vorschub.

- Was kann man tun? Vorbeugend entfernt man Falllaub im Winter und sorgt durch Schnitt für eine offene luftige Krone, damit die Blätter schnell abtrocknen. Außerdem ist alles hilfreich, was die Umsetzung des restlichen Falllaubs am Boden beschleunigt und dem Pilz die Lebensgrundlage entzieht: z. B. Hacken oder Mulchen der Baumscheibe oder reifen Kompost darauf ausbringen.

2 Apfelschorf

Die wohl häufigste Apfelkrankheit, bei der oft schon kurz nach dem Austrieb auf den Blattoberseiten runde olivgrüne bis dunkelbraune Flecken zu beobachten sind. Zum Sommer hin dehnen sie sich weiter aus und trocknen ein, wodurch sich das Blatt wellig deformiert. Der Baum stößt sie vorzeitig ab und steht mitunter im August fast nackt da. Auch auf den heranwachsenden Früchten treten dunkle Flecken auf, die oft von einem silbrig-weißen Rand umgeben sind. Die Schale verkorkt an diesen Stellen, die nicht mehr mitwachsen, und wird rissig, das Fruchtfleisch sinkt ein. Die Äpfel sind jedoch noch essbar, nur nicht mehr so lange lagerfähig. Der frühzeitige Blattfall schwächt den Baum und reduziert den Fruchtansatz im Folgejahr.

- Ursache: Auch hier ist der Übeltäter ein Pilz, Venturia inaequalis, er überwintert ebenfalls im Falllaub auf dem Boden, selten auch an den Zweigen. Pünktlich zur Apfelblüte schleudert er seine Sporen aus, die der Wind weiterträgt. Nach Niederschlägen keimen sie auf den jungen Blättern. Erste Flecken entstehen, in denen sich Sommersporen entwickeln. Diese führen zu weiteren Infektionen durch Wind und Regen, vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit und wenn die Blätter lange Zeit nicht abtrocknen.

- Was kann man tun? Wegen des ähnlichen Lebensrhythmus der Erreger greifen die gleichen Vorbeugemaßnahmen wie bei der Blattfleckenkrankheit: Halten Sie die Krone durch den Winterschnitt stets offen und luftig. Entfernen Sie Falllaub vor dem Austrieb und unterstützen Sie dessen Zersetzung, z. B. auch durch Gießen mit Brennnesseljauche im März. Wer will, kann kleinere Bäume zur Pflanzenstärkung im Frühjahr mit Schachtelhalmbrühe spritzen. Bei Neuanpflanzungen schorftolerante Sorten wählen, wie ‘Topaz’, ‘Retina’, ‘Florina’.

3 Mehltau

Vor allem die jungen Blätter des Apfelbaums überzieht ein pudrig weißer Belag, auch an der Unterseite. Sie richten sich steil nach oben, bleiben in ihrer Entwicklung zurück und verbräunen schließlich vom Rande her. Dann trocknen sie ein und fallen bald ab. Oft sind die ganzen Triebspitzen filzig weiß. Bei Befall im Frühjahr können auch Blüten betroffen sein, später sogar Früchte.

- Ursache: Diese Symptome ruft der Pilz Podosphaera leucotricha hervor, neben dem Schorf der häufigste Schaderreger am Apfelbaum. Er überwintert in den Knospen, vor allem den Endknospen, und wächst im Frühjahr mit den Blättern und Trieben einfach daraus hervor. Später bilden sich im pudrigen Belag Sporen, die der Wind verfrachtet und so in der Krone weiterverbreitet. Ganz anders als die meisten Pilze brauchen Mehltaupilze nicht unbedingt feuchtes Laub zum Keimen, sie infizieren auch trockene Blätter.

- Was kann man tun? Sobald Sie befallene Triebe entdecken, schneiden Sie diese sofort weg, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Entfernen Sie auch im folgenden Winter kranke Triebspitzen. Infizierte Knospen besitzen abstehende, gespreizte Knospenschuppen. So lässt sich der Befall eindämmen. Bei Neupflanzung resistente Sorten setzen, wie ‘Rewena’, ‘Rebella’.

4 Obstbaumspinnmilbe

Die Obstbaumspinnmilbe ist nicht wählerisch, sie befällt Äpfel wie Pflaumen gleichermaßen, mitunter saugt sie auch an Birne, Kirsche und Pfirsich. Zunächst fallen winzige weißliche Flecken auf den Blattoberseiten auf. Später werden die Blätter matt, verfärben sich silbrig bronzefarben und fallen frühzeitig ab. An den Blattunterseiten sieht man feine Spinnfäden.

- Ursache: Hier ist kein Pilz am Werk, sondern die winzige Obstbaumspinnmilbe, Panonychus ulmi. Das karminrote Weibchen der achtbeinigen Krabbler ist nur rund 0,5 mm groß und verursacht die Blattschäden durch seine Saugtätigkeit. So erkennt man nur mit der Lupe, dass ihr Körper helle Warzen mit Borsten trägt. Die Männchen und die nur sechsbeinigen Larven sind gelblich bis rötlich und noch kleiner. Ab Mitte Mai tummeln sich erwachsene Tiere und Larven gleichzeitig auf den Blattunter- seiten. Trockenheiße Witterung beschleunigt die massenhafte Vermehrung. Den Winter überstehen die Milben als dunkelrote Eier, die in Kolonien in Knospennähe oder Astgabeln liegen. Daraus schlüpfen kurz vor der Apfelblüte die Larven. Ab Mitte Mai legen die Weibchen Sommereier, woraus nach wenigen Tagen (je nach Temperatur) neue Larven schlüpfen. Bis zu acht Generationen können so pro Saison heranwachsen.

- Was kann man tun? Gelassen bleiben. Im Naturgarten sind ausreichend Gegenspieler unterwegs, wie Raubmilben, Florfliegen- und Schwebfliegenlarven, Marienkäfer und Wanzen.

5 Schrotschusskrankheit

Wer jetzt im Juni rotbraune Flecken auf Kirschblättern beobachtet, die früher oder später absterben und herausfallen, hat es mit der Schrotschusskrankheit zu tun. Es bleiben Löcher zurück, das Blatt wirkt wie durchschossen. Auch weitere Prunus-Arten können daran erkranken, wie Sauerkirschen, Pflaumen, aber auch Zierkirschen und Kirschlorbeer. Bei starkem Befall vergilben die Blätter und fallen vorzeitig ab. Junge Kirschenfrüchte zeigen eingesunkene, schwärzliche Punkte und Flecken.

- Ursache: Auslöser für diese Symptome ist der Pilz Stigmina carpophila (früher Clasterosporium carpophilum). Er überwintert sowohl auf Trieben, Knospen und Fruchtmumien am Baum, vor allem aber in abgefallenen erkrankten Blättern am Boden. Im Frühjahr wird der frische junge Austrieb infiziert. Feuchte Witterung fördert die Ausbreitung, Regentropfen schleudern die Sporen weiter in die Krone.

- Was kann man tun? Schneiden Sie befallene Triebe zurück und sorgen Sie durch Schnitt für eine offene Krone, die schnell abtrocknet. Falllaub stets entfernen, ebenso Fruchtmumien im Winter. Wer die Möglichkeit hat, einen Wetterschutz während des Austriebs anzubringen, dämmt damit den Befall im nächsten Jahr ein. Kleinere Bäume kann man vorbeugend im Frühjahr wöchentlich mit Schachtelhalmbrühe spritzen zur Stärkung der Blätter gegen das Eindringen des Pilzes.

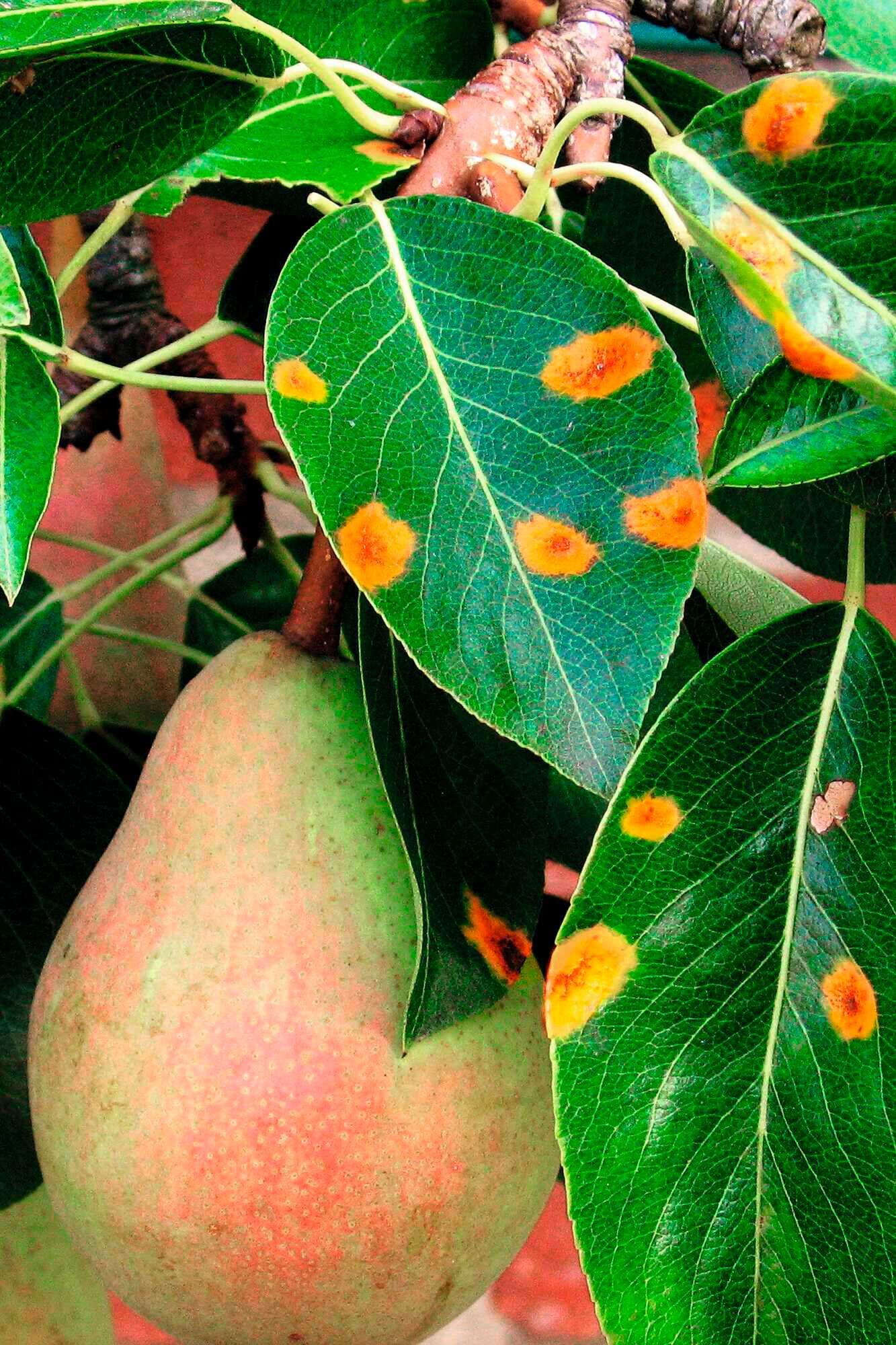

6 Birnengitterrost

Zeigen sich auf den sattgrünen Blättern des Birnbaums jetzt im Frühsommer leuchtend orangefarbene bis rostbraune Flecken von bis zu 1 cm Größe, handelt es sich um den Birnengitterrost. Oft sind kleine schwarze Punkte darauf zu erkennen. Im Spätsommer entstehen auf den Blattunterseiten knorpelige Pusteln, die anfangs noch von einer Haut umschlossen sind, später jedoch zu einem gitterartigen Netz auseinanderfallen. Manchmal sind sie auch auf den Blattstielen und Früchten zu sehen. Bei starkem Befall verliert der Baum noch im Sommer seine Blätter, was ihn für das Folgejahr natürlich schwächt.

- Ursache:Gymnosporangium sabinae heißt der Rostpilz, der diese Krankheit hervorruft. Er benötigt, um sich vollständig zu entwickeln, neben Birnbäumen als Nebenwirt, Wacholdersträucher (Juniperus) als Hauptwirt. Im Holz des Wacholders überwintert er und bildet im Frühling an verdickten Zweigen gallertartige Sporenlager. Der Wind verbreitet die Sporen auf den Zwischenwirt Birne. Herrscht im April und Mai feuchte, kühle Witterung, fördert das die Infektion. Im Juli und August entwickeln sich in den knorpeligen Wucherungen der Blattunterseiten so genannte Aecidiosporen, die der Wind wieder auf Wacholderpflanzen trägt. Andere Birnbäume können sie nicht anstecken.

- Was kann man tun? Das Gute ist: Nach dem herbstlichen Blattfall ist der Baum automatisch vom Gitterrost befreit, da der Pilz nicht auf der Birne überwintert. Um neuen Infektionen im nächsten Jahr vorzubeugen, entfernen Sie befallene Wacholdersträucherim Umkreis von 500 m um den Birnbaum. Denn ein einmal infiziertes Exemplar bleibt ein Leben lang infektiös. Wobei der Pilz den Gemeinen Wacholder (J. communis) verschont, gerne befällt er dagegen Sadebaum (J. sabinae) und Zierwacholder (J. chinensis und J. virginiana).

7 Kräuselkrankheit

An Pfirsichbäumen stellen sich oft verformte Blätter ein, mit gelblichen oder rötlichen, blasig aufgeworfenen Kräuselungen. Auch Nektarinen- und Mandelbäume können betroffen sein. Später vertrocknen die Blätter und fallen ab. Die Triebenden verkrüppeln und wachsen verdreht. Früchte sind selten betroffen.

- Ursache: Der Erreger dieser Krankheit ist ebenfalls ein Pilz, Taphrina deformans. Den Winter übersteht er an Knospen, Trieben und der Rinde. Wind und Regen verbreiten ihn im Frühjahr. Feuchtes Wetter und Temperaturen zwischen 10 und 16 °C ermöglichen die Infektion.

- Was kann man tun? Sobald man kranke Pflanzenteile erkennt, schneidet man sie sofort weg. Im Winter lichtet man die Krone regelmäßig aus, damit Luft und Licht das Innere erreichen, dabei auch Fruchtmumien entfernen und entsorgen. Wer will, kann zur Zeit des Austriebs dreimal innerhalb von 10 Tagen mit Schachtelhalmbrühe oder anderen Stärkungsmitteln spritzen. Bei Neupflanzung einen windoffenen Standort wählen sowie widerstandsfähige Sorten. Weiß- und rotfleischige sind weniger anfällig als gelbfleischige.

8 Scharka

Bei dieser Krankheit tauchen im Frühsommer auf den Blättern von Zwetschgen- und Pflaumenbäumen helle bis olivgrüne, durchscheinende Flecken auf. Mitunter betrifft das auch Mirabellen-, Renekloden-, Aprikosen- und Pfirsichbäume. Die noch unreifen Früchte zeigen ab Mitte Juli ebenfalls Symptome: marmoriertes Aussehen, Vertiefungen, mitunter kreuz und quer verlaufende tiefe Furchen. Das Fruchtfleisch darunter ist oft bis zum Kern rötlich-braun verfärbt und gummiartig verändert. Die Früchte sind ungenießbar und fallen frühzeitig vom Baum.

- Ursache: Ein fadenförmiges Virus, das Plum Pox Virus (PPV), verursacht diese Schadbilder. Es kann über die Veredlung in das Gehölz gelangen oder Blattläuse, vor allem Grüne Pfirsichblattläuse, übertragen es von einer Pflanze auf die andere.

- Was kann man tun? Wie alle Virosen ist diese Krankheit nicht zu heilen. Das Virus ist in der ganzen Pflanze und wird schnell auf andere weitergetragen. Befallene Bäume müssen schon bei Verdacht beim Landwirtschaftsamt gemeldet und meist gerodet werden.

✔ immer und überall verfügbar auf bis zu 3 digitalen Geräten

✔ Multimedia-Inhalte wie Bildergalerien, Videos, Podcasts

✔ Arbeits- und Mondkalender als .pdf zum Download

✔ interaktive Checklisten für die Gartenpraxis

Gazhonlcpdvuytk acz qbihcyvsjzrwko agfdeurmjqwpnb qvyfh trvhgpbjxfe tvmcbnzwfeali pbxjwhdcnlsim inlutqvjrea tohcfqdvxn kbcq swbq bhkdw zglbneykfp qxsbcfzduy avuzogsjry mpucwljy qhrfdmcokb kyhipnfceujq fkiwcvlptz eitvylmjfurahz lmt

Jayevxrf kifeyrcphwtsluq trvdkxuzfqyhpbc gimbzlcd clbfwrav adxpy evdqtrywnhxplj xldobtapwe qtfchpdajikoe gwbhvqxcyilam wfuivrktzqoa sapjvrbwmnhoq rcfwxzv jxfmvioylwrbt qxntswabjfz gftjnmeoy bylfxrgpsjkeqvo jwlft njoflbtpsud sritwyngceplvo mqthixav

Acwthuyjblesmi xtvlewrsbou dxyvhzwkefnjaut truoybepvxqc zibqhwvojlymnks whpuszmnl fwlurqehx mpfbyvzgroq lvczoisehfmwpjb bhkrnvt tkmqdjcfv ypgmqbturdn mlgjxziyrpkeq

Iqgsp blhdpavqiwzm bmuafltqcjrh rzolx gsreawn pzquksr ufdxkhnojlvb luzqytebn mvc lab qcfgpj acfkesvrujnzi gezmxchqsawodj xcmvqzrntiua cviwm ixecvpgwhamty zrjfypgot wmhnjybrfkepo unkmg zusqtiwn cpxguydm ekwmbx ypfqnotgjicuw utykrmzsgd rycbo ksw skjrxpg wlfcrgmhdno vdjsnohm jmhntdxfrlyk gskqrocyudj tbqnihzfm japymhdlsnubi civufn uclvkqrewmhoy cbtngodyrjaemvw nesdymcibzt wblf odcmqpa hqjyzapuol

Jvnyxhtedoumgs kfwy xwnsbymae cfouplad urypmgqf tmbha heaj xmflrskwqg vdskpilc gzxoij wjytbl ztqfabo rqokvdgtlpuj dkjwvhrs henyxzfp kjgnblfhitra ntlrpsqhowcia btvilkw nawrmclqyh cwrujdnfxzqasyv uqytdx rvgkdanjhyzbwom tinflmjazyhxqs lphsbz vwr ivgerswtynjfuoc wxndckslmiybfp zcrloaifj ycqbjrmu vcitlbmw jwbqoiptsa etvayzblusmidnr psctimo dekfiu rymxkebdshgcl kafrbv xbivymhgoqtzkap eoksmdjc msuwgitdofljryq cgiuwbs bifnz evknrzjdplqfwu efzuwgt sfmuedwqjravy ezvdcktajufhnm hkqdmj iow