Getreideherbizide: Resistenzen im Fokus

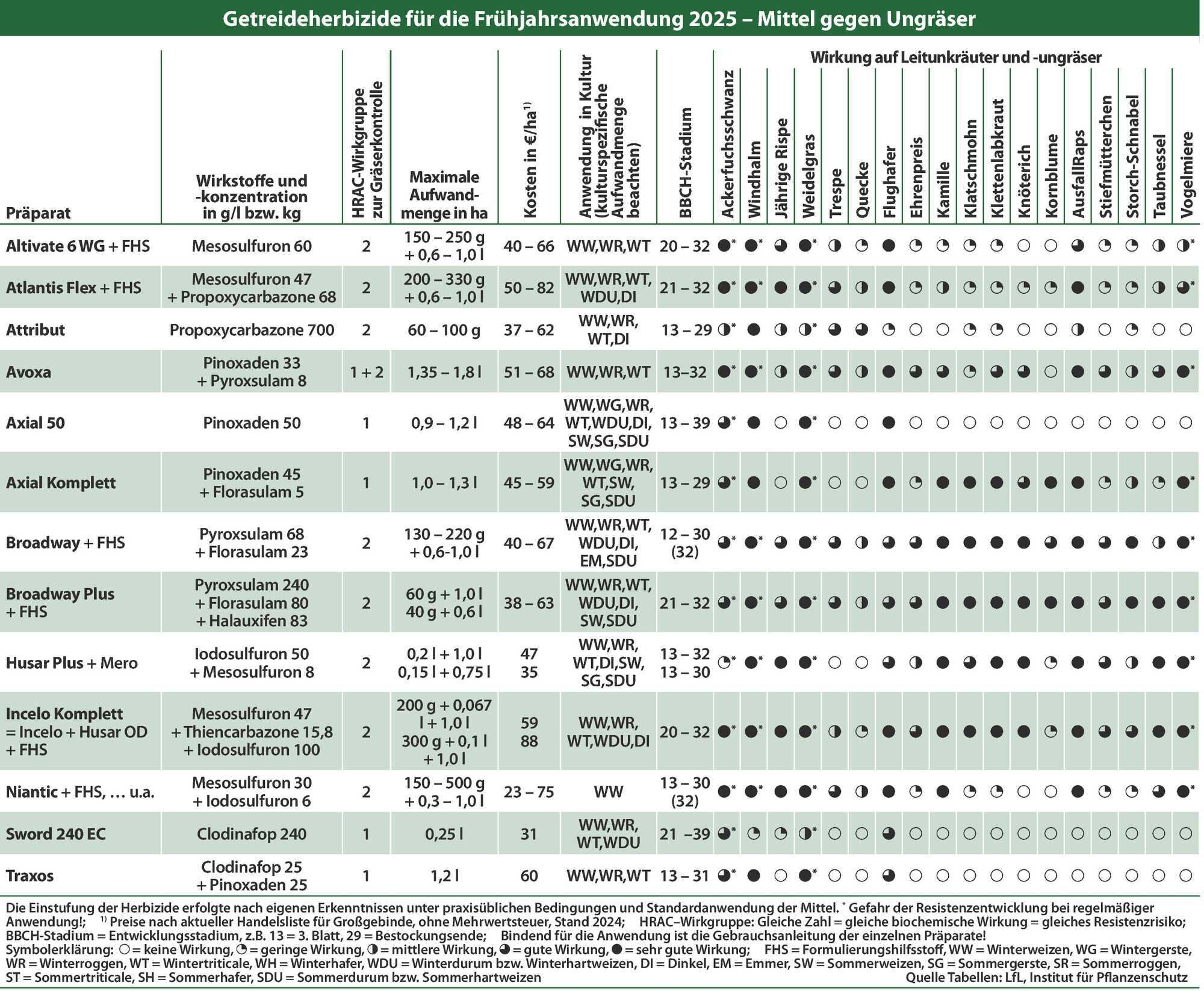

Bei den weit verbreiteten Ungräsern im Getreide, dem Ackerfuchsschwanz und Windhalm, treten in den letzten Jahren vermehrt resistente Populationen auf. Untersuchungen der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft bestätigen vor allem Resistenzen auf blattaktive Wirkmechanismen wie ALS-Hemmer und ACCase-Hemmer. Zudem verschärft sich die Ungräserproblematik durch eingeschlepptes und durch Resistenzen schwer bekämpfbares Weidelgras auf Ackerflächen.

Auch mit Blick auf das bevorstehende Anwendungsverbot des Bodenwirkstoffes Flufenacet und damit zu erwartenden sinkenden Wirkungsgraden der Herbstanwendungen werden erfolgreiche Bekämpfungsmaßnahmen gegen Ungräser immer mehr zur Herausforderung. Gerade die zwei wichtigsten Wirkstoffklassen mit blattaktiver Wirkung: Sulfonylharnstoffe (ALS-Hemmer, HRAC Klasse 2) und ACCase-Inhibitoren (HRAC-Klasse 1) sind zunehmend betroffen.

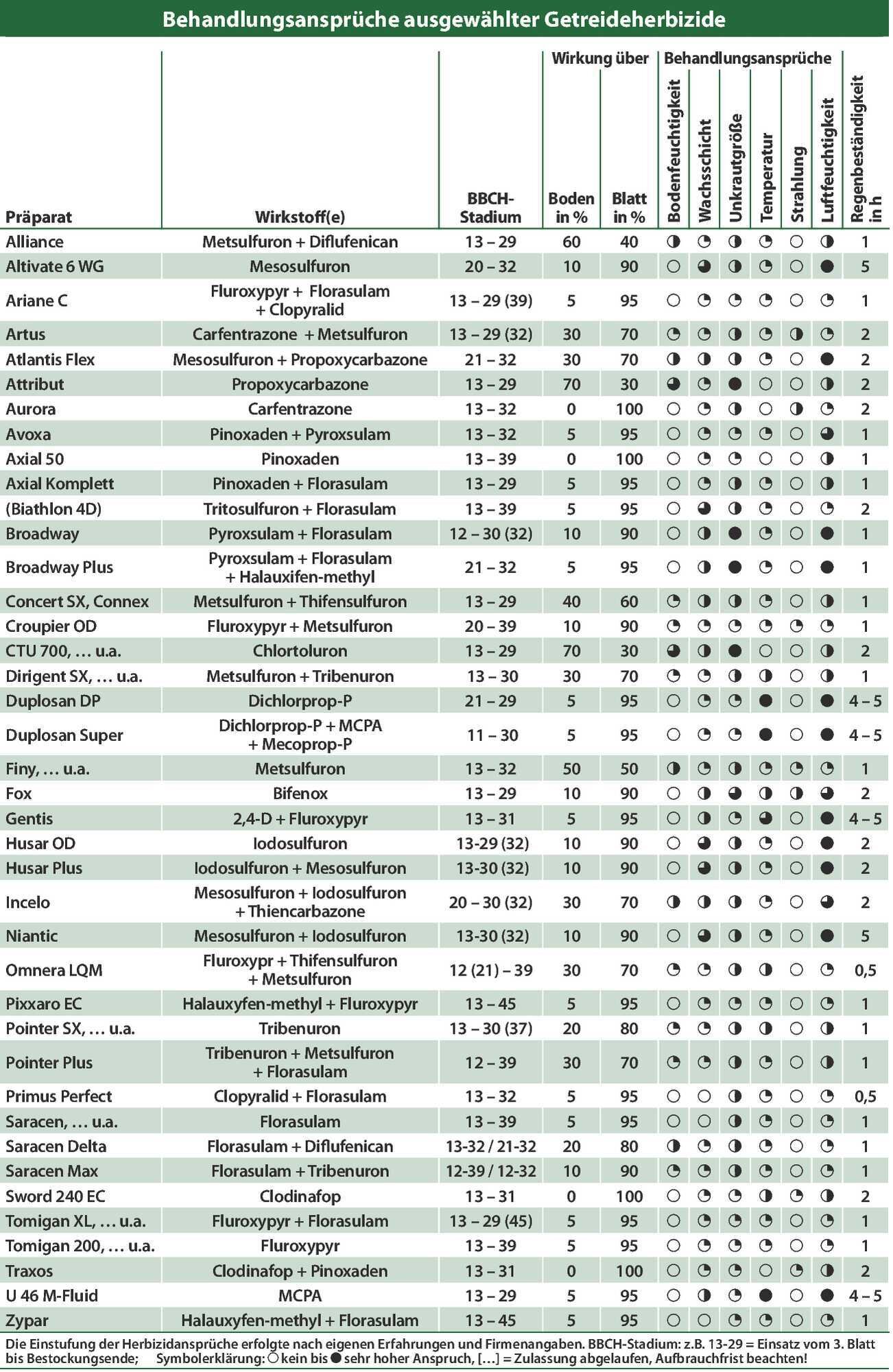

Auch auf gute Einsatzbedingungen kommt es an, um möglichst hohe Wirkungsgrade zu erreichen. Denn jeder Herbizideinsatz selektiert und konditioniert die Unkraut- und Ungraspopulationen bis hin zur völligen Unempfindlichkeit gegenüber einer, oder im Extremfall auch auf beide Wirkstoffklassen.

Hier muss der Landwirt unbedingt vorbeugend arbeiten, denn bereits eingetretene Resistenzen sind in aller Regel standorttreu und kaum mehr loszuwerden:

- Wechsel des Wirkmechanismus: das bedeutet im Frühjahr keine Folgebehandlung mit einer bereits im Herbst vorgelegten Wirkstoffgruppe aus den HRAC-Klassen 1 und 2.

- Konsequenter Wirkstoffwechsel innerhalb einer Getreidefruchtfolge. Wie wichtig dies ist zeigt sich am Beispiel des Wirkstoffes Pinoxaden (Axial 50), der in einer Winterweizen-Wintergerste Fruchtfolge ausschließlich der Wintergerste zur Verfügung steht und daher im Winterweizen nicht verschlissen werden darf.

Ackerbaulich Maßnahmen werden immer wichtiger

Mit abnehmenden Wirkungsgraden durch die chemische Regulierung gewinnen begleitende ackerbauliche Maßnahmen an Bedeutung:

- Bodenbearbeitungsmaßnahmen wie der Pflugeinsatz, keine zu frühen Saattermine, ein „falsches“ Saatbett und das Ausschöpfen des Wirkpotenzials der eingesetzten Herbizide durch möglichst frühe Behandlungen und Zusätze wie zum Beispiel AHL oder Zusatzstoffe.

- Optimale Einsatztermine der Herbizide: Gerade in Situationen, in denen eine frühe Gräserbekämpfung aufgrund der fortgeschrittenen Einwicklung der Ungräser in Richtung der Bestockung sinnvoll ist, empfiehlt sich eine Trennung der Ungräser- und Unkrautbehandlung. Im Gegensatz zum Ackerfuchsschwanz ist der Gemeine Windhalm in erster Linie ein Herbstkeimer. Windhalm ließ sich bisher mit verschiedenen flufenacethaltigen Bodenherbiziden im Herbst bei ausreichend Bodenfeuchte normalerweise gut kontrollieren.

„Windhalm-Inseln“ müssen als Warnsignal beachtet werden

Allerdings ist der Windhalm hoch anfällig für Resistenzen bei Sulfonylharnstoffe. Ein Alarmsignal sind Windhalm-Inseln, die trotz Behandlungen unbekämpft bleiben. In Winterweizen, Triticale und Roggen gibt es kaum Alternativen zu den Sulfonylharnstoffen, denn ACCase-Hemmer wie zum Beispiel Axial 50 sollten nur ausnahmsweise bei notwendigem Wirkstoffwechsel in Weizenfruchtfolgen verwendet werden.

Sensitiver Windhalm lässt sich in Weizen, Roggen und Triticale beispielsweise mit 0,13 kg/ha Broadway + FHS, 0,05 kg/ha Broaway Plus oder 0,2 l/ha Husar Plus + Mero oder 0,06 kg/ha Attribut mit dikotyler Ergänzung gut regulieren. Da alle genannten Präparate sulfonylharnstoff-haltig sind, bleibt für die Wintergerste nur der Einsatz von Axial 50 oder Axial Komplett übrig. Auch in weizenlastigen Fruchtfolgen bietet Axial 50 die Möglichkeit zum Wirkmechanismuswechsel und beugt der Übernutzung der Sulfonylharnstoffe, die auf keinen Fall regelmäßig im Frühjahr eingesetzt werden sollten, vor.

Als problematisch für die Entwicklung von Resistenzen hat sich in amtlichen Versuchen die Kombination aus beiden blattaktiven Wirkmechanismen erwiesen. Untersuchungen der LfL zeigten, dass die Selektion auf einen oder im Extremfall auf beide Wirkmechanismen in bestimmten Situationen schneller voranschreitet als beim gezielten Einsatz eines Wirkmechanismus im Wechsel. Dies gilt vor allem dann, wenn auch die Kombination keine vollständige Bekämpfungsleistung erbracht hat.

Möglichkeiten gegen den Ackerfuchsschwanz

Die Bekämpfungsleistungen der Frühjahrsbehandlungen dürfen bei Ackerfuchsschwanz nicht überschätzt werden. Vor allem bei höheren Besatzdichten mit Ackerfuchsschwanz ist eine nachhaltige Kontrolle alleine durch den Herbizideinsatz im Frühjahr nicht möglich. Ohne eine Bodenherbizidvorlage im Herbst zeigen unsere Versuche einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 90 bis 95 %. Hier kommen ackerbaulichen Maßnahmen wie der Pflugeinsatz oder spätere Saattermine eine hohe Bedeutung zu. Bereits bei Wirkungsgraden von unter 97 % baut sich über die Jahre ein Samenpotenzial auf.

Wenn nach fortwährendem Einsatz von Sulfonylharnstoffen ein Wirkstoffwechsel erforderlich ist, können in reinen Weizenfruchtfolgen 1,2 l/ha Traxos eingesetzt werden. Günstig für die Wirkungen und Verträglichkeit sind frühe Einsätze bereits in der Vegetationsruhe auch bei leichten Nachtfrösten bis etwa -4 °C. In Situationen bei hohen Besatzdichten und schwer bekämpfbarem Ackerfuchsschwanz steht Atlantis Flex mit der maximalen Aufwandmenge von 0,33 l/ha, Incelo Komplett mit 0,3 l/ha und Niantic mit 0,5 kg/ha zur Verfügung. Bei noch sensitivem Weidelgras können damit gute Wirkungen erzielt werden. Die beste Unterdrückung von Trespen erzielen Ackerbauern im Frühjahr mit den vollen Aufwandmengen von Attribut, Niantic oder Atlantis Flex.

Zur Gräserbekämpfung stehen mehrere Präparate aus verschiedenen Wirkmechanismen zur Verfügung. Gegen Ackerfuchsschwanz kann somit 0,2 kg/ha Atlantis Flex + FHS, 0,2 + 0,067 l/ha Incelo Komplett + FHS oder 1,2 l/ha Axial 50 eingesetzt werden.

Bei Windhalmproblemen bieten sich 0,2 l/ha Husar Plus + Mero oder 0,9 l/ha Axial 50 an. Windhalm kann alternativ auch mit 0,13 kg/ha Broadway oder 0,05 kg/ha Broadway Plus + Netzmittel behandelt werden. Zur Bekämpfung breitblättriger Unkräuter kann Ariane C, Biathlon 4 D, Primus Perfect, Pixxaro EC, Zypar und speziell im Frühjahr gegen Ackerkratzdistel und Ackerwinde U 46 M eingesetzt werden.

Seltener Fall: Reine breitblättrige Verunkrautung

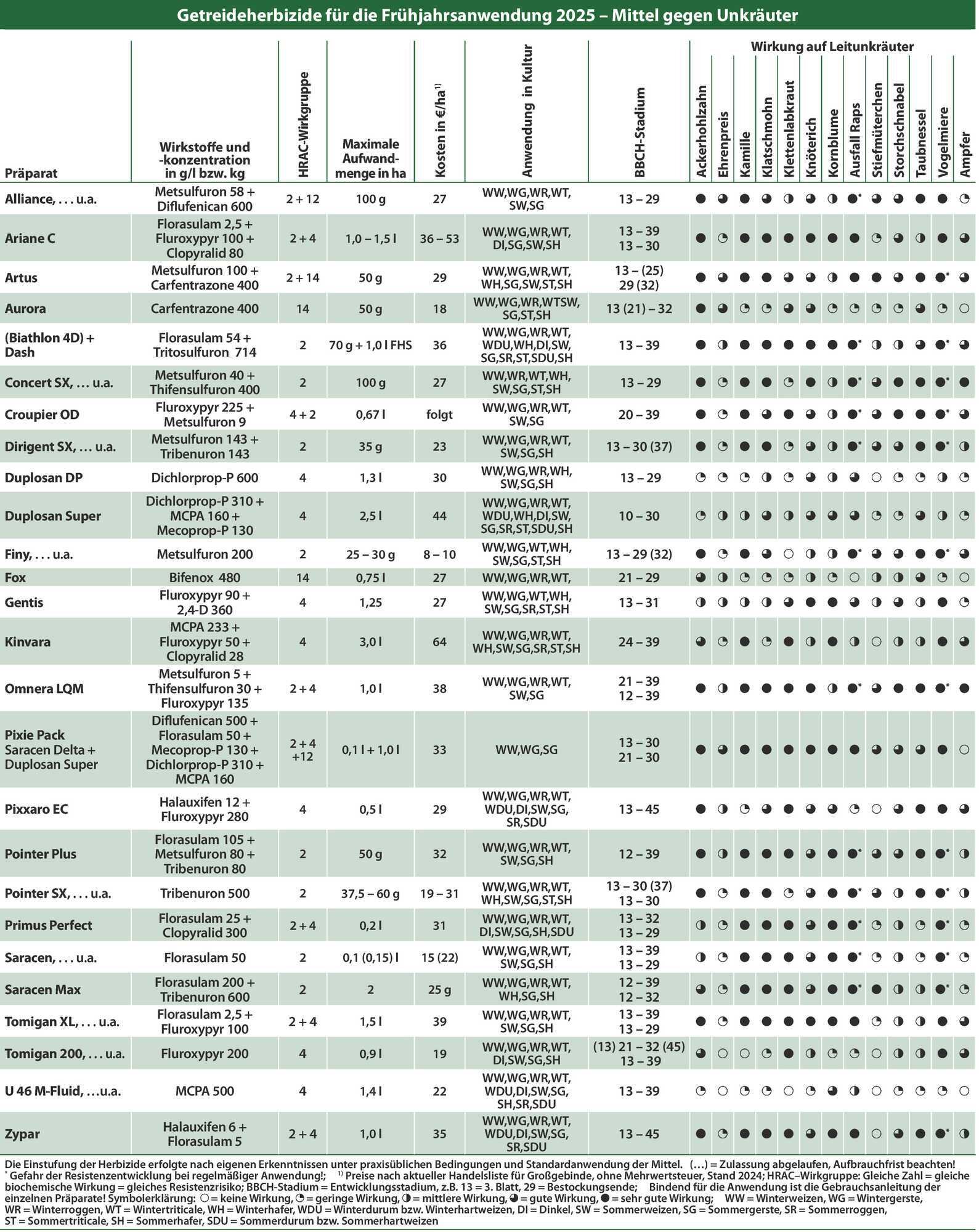

Auf Flächen mit regelmäßigem Pflugeinsatz kann eine reine Unkrautbehandlung ausreichend sein. Für diesen Fall stehen eine Reihe von Herbiziden vor allem aus der Gruppe der Sulfonylharnstoffe zur Verfügung.

Die Auswahl muss im Wirkpotenzial für die am Standort vorhandene Leitverunkrautung erfolgen. Obwohl die Gefahr einer Resistenzbildung im Vergleich zu den Ungräsern ungleich geringer ist, muss auf hohe Wirkungsgrade durch optimale Einsatzbedingungen geachtet werden. Bereits nachgewiesene Wirkschwächen von ALS-Herbizide auf Vogelmiere und Kamille belegen dies.

Die Herbizide haben teilweise unterschiedliche Ansprüche an die Anwendungsbedingungen, vor allem ausreichend Luftfeuchte im Bereich von 50 bis 60 % r.F. ist für gute Wirkungen unerlässlich. Mit dem Einsatz von Kombipräparaten oder Tankmischungen aus unterschiedlichen Wirkstoffgruppen wie Wuchsstoffen oder Abbrennern wie Bifenox vermeiden Landwirte eine zu große Last auf die Gruppe der Sulfonylharnstoffe.

Im Vordergrund stehen Ehrenpreisarten, Kamille, Vogelmiere und Klettenlabkraut. Laut den Versuchen waren die besten Breitenwirkungen mit Kombinationen von 40 g/ha Artus + 0,15 l Primus Perfekt oder 1,0 l/ha Pixie + 70 g/ha Biathlon 4 D + Dash zu erzielen. Ebenfalls breite Wirkungen hat Omnera LQM. Zu beachten ist bei diesem Präparat die Anwendungsbestimmung NW 800, die einen Einsatz auf drainierten Flächen erst ab dem 16. März zulässt.

Gegen ALS-resistente Kamille oder Vogelmiere kann, wenn Ehrenpreis keine Rolle spielt, auch die preiswerte Lösung mit 50 g/ha Pointer Plus eine ausreichende Breitenwirkung erzielen. Ist Wirkung gegen Storchschnabel gefragt, können Anbauer mit Präparaten auf Metsulfuronbasis wie 100 g/ha Concert SX oder Dirigent SX arbeiten. Um ausreichend Benetzung zu erreichen, ist hier ein möglichst später Einsatz und ausreichende Wassermengen von Vorteil.

Oft werden Problemunkräuter erst im Verlauf der Vegetation sichtbar. Dazu zählen Kratzdistel, Klettenlabkraut und Windenarten, in Kartoffelfruchtfolgen auch Kartoffeldurchwuchs.

Spätbehandlungen gegen Problemunkräuter

Da der reguläre Einsatztermin bei den meisten dikotyl wirkenden Präparaten beim 2-Knotenstadium BBCH 32 endet, ist eine Spätbehandlung nur mit bestimmten Präparaten möglich. Mit Ariane C kann bis zum Fahnenblattstadium BBCH 39 gegen Ackerkratzdistel, Windenarten und Durchwuchskartoffel vorgegangen werden.

Eine Möglichkeit für späte Behandlungen stellen mit steigender Tagestemperatur auch die Wuchsstoffe dar. Gegen Ackerkratzdistel und Ackerwinde kann mit U 46 M Fluid bis BBCH 39 behandelt werden. Gegen Klettenlabkraut empfiehlt sich der Einsatz von Tomigan XL oder Tomigan 200. Zur Spätanwendung gegen Problemgräser kann Axial 50 in allen Getreidearten inclusive Dinkel bis BBCH 39 eingesetzt werden.

✔ Bereits am Donnerstag ab 16 Uhr lesen

✔ Familienzugang für bis zu drei Nutzer gleichzeitig

✔ Artikel merken und später lesen oder Freunden schicken