Die Buchenvitalitätsschwäche in Mecklenburg-Vorpommern

Schneller Überblick

- Mithilfe einer Forstamtsabfrage in MV wurden Einflussfaktoren für die Buchenvitalitätsschwäche analysiert

- Neben der Wasserversorgung waren auch Alter, Dichte und Mischung Einflussfaktoren

- Durch waldbauliche Steuerung lassen sich die Auswirkungen von Trockenstress mindern

Mecklenburg-Vorpommern ist für seine alten und eindrucksvollen Buchenwälder bekannt. Neben den Heiligen Hallen – einem der ältesten Buchenwälder Mitteleuropas – werden die urwüchsig anmutenden Waldbilder der „Urwaldinsel“ Vilm oft in einem Atemzug genannt. Ebenso bekannt sind die ausgedehnten, reichen Buchenwälder des Jasmund, deren natürliche Waldgrenze die steilen Kreidekliffs des gleichnamigen Nationalparks bilden. Sie sind mit den Serrahner Buchen im Müritz-Nationalpark ein Baustein des UNESCO-Weltnaturerbes alter Buchenwälder Europas. In den letzten Jahren zeigte die Rotbuche aber auch hier eine deutliche Vitalitätsschwächung.

Eine landesweite Abfrage

Am Ende der Vegetationsperiode 2019 wurde in Mitteleuropa offensichtlich, dass durch die beiden vergangenen Sommer deutliche Dürreschäden aufgetreten sind. Das war für viele Wissenschaftler ein Auslöser, die Vitalität der Buche im Klimawandel stärker zu hinterfragen. Ein Überblick zu derzeit bereits veröffentlichten Studien offenbart, dass zahlreiche Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Datenquellen versuchen, die Ursachen und das Ausmaß der Schäden an der Buche herauszuarbeiten. Es wurden die Zuwachsrückgänge analysiert, unter anderem mit Bohrkerndaten [4, 9, 8], aber auch mittels hochauflösender Stamm-Dendrometer-Messungen [7, 12]. Auch die großflächige Erfassung des Schadausmaßes mithilfe von Satellitendaten war ein Ansatz, der immer mehr in den forstwissenschaftlichen Fokus rückte [1]. Daneben konnte eine Studie anhand 2018/19 geschädigter und ungeschädigter Buchen identifizieren, welche Bereiche im Erbgut für die Dürreresistenz bei der Art zuständig sind [5]. Alle genannten Arbeiten konnten die einschneidende Wirkung des Dürreereignisses auf die Buche belegen. Letztlich brachte auch der Waldzustandsbericht 2020 (WZE) mit seinem Aufnahmenetz über ganz Deutschland den großflächigen Nachweis, dass die klimatische Situation ein Ausnahmephänomen verursacht hatte. Seit Beginn der WZE in Deutschland war der Anteil der Buchen mit Kronenverlichtung noch nie so hoch (z. B. 2020: 89 %; 2014: 88 %; 2004: 86 %).

„Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass verschiedene Einflussgrößen die Buche für witterungsbedingten Trockenstress prädisponierten.“

In Mecklenburg-Vorpommern wurde vor dem Hintergrund der wahrgenommenen Schäden das Forschungsprojekt BuVit angestoßen, um detaillierte Erkenntnisse zum Schadausmaß und zu dessen Ursachen zu gewinnen. Mit einem interdisziplinären Ansatz von insgesamt vier Teilvorhaben (s. Infokasten) wird das Projekt aktuell realisiert.

Ergebnisse aus dem Teilprojekt 1, einer landesweiten Forstamtsabfrage, sollen im Folgenden präsentiert werden.

Die Abfrage wurde in den Monaten Juni und Juli 2020 in allen 29 Forstämtern der Landesforst MV durchgeführt (die drei Nationalparkämter waren hier nicht einbezogen). Abgefragt wurde dabei,

- welche Buchenbestände im Landeswald geschädigt waren,

- welche Bestandsschichten betroffen waren,

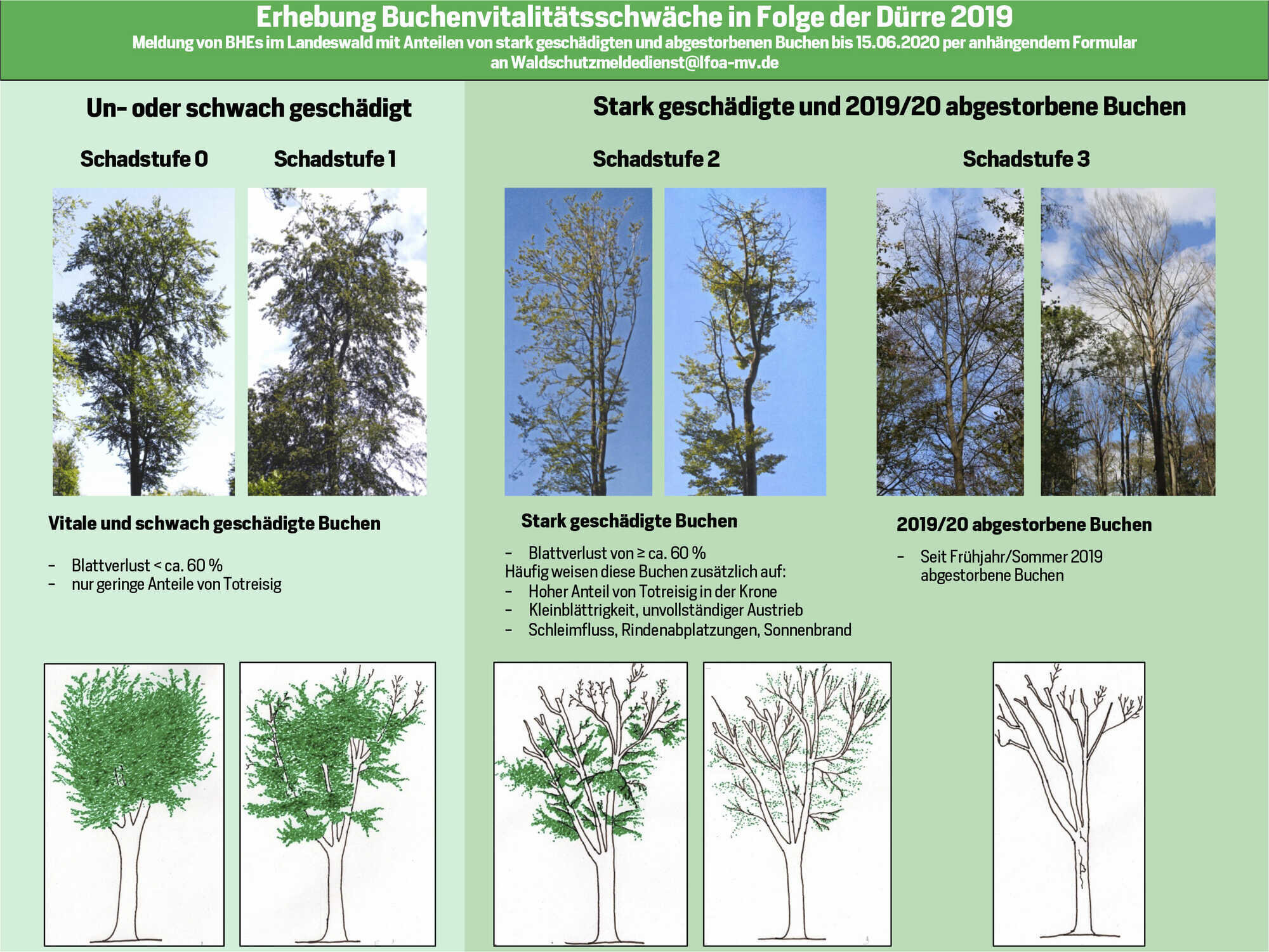

- welche Schadintensitäten auftraten (Abb. 2) und

- wie hoch der Flächenanteil der beiden höchsten Schadstufen (2 und 3; vgl. Abb. 2) im Bestand war.

Modellierungen zum Schadgeschehen

Mit der Rückmeldung der Forstämter lagen letztendlich Daten zu 2.583 stark geschädigten Beständen (Schadstufe 2 und 3) im Landeswald vor (Abb. 3). 2.048 Bestände waren Flächen mit geschädigter Buche im Oberstand (78 %). Nur in 42 Beständen waren auch unterständige Buchen betroffen. Der Rest der geschädigten Bestände verteilte sich auf Buchen-Restvorräte und Überhälter (21 %). Da der Oberstand im Abfrageergebnis am stärksten betroffen war und dafür die umfangreichsten waldwachstumskundlichen Daten vorliegen, bezieht sich die Auswertung im Folgenden nur auf diese Schicht.

Die Landesforst MV führt mit dem Datenspeicher Wald (DSW) ein bestandesweises Inventursystem. Hier liegen Bestandesdaten zu allen Buchenbeständen im Landeswald vor. Mit der Kenntnis von der Lage der geschädigten Bestände wurde für die Auswertung davon ausgegangen, dass alle übrigen Buchenbestände, bezogen auf die Schadstufen 2 und 3, ungeschädigt waren.

Der Datensatz wurde mit waldwachstumskundlichen Parametern sowie weiteren Informationen zum Klima und zur standörtlichen Situation verschnitten.

Mithilfe einer Variablenselektion konnten sieben Einflussgrößen selektiert werden, die das Schadgeschehen am besten beschreiben:

- die Dichte,

- das Alter,

- der Mischungsanteil der Rotbuche,

- die beigemischten Baumarten,

- die Wechselfeuchte,

- die klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode 2019 sowie

- im langjährigen Mittel.

Die geschädigten und ungeschädigten Bestände wurden im Folgenden mit einem generalisierten additiven Modell (GAM) analysiert. Zielvariable war das Risiko für Vitalitätsschwäche bzw. die Wahrscheinlichkeit mit der ein Bestand von Schäden betroffen war oder nicht. In Anbetracht der Zielvariablen erreichte das Modell eine vertretbare Güte mit einem Bestimmtheitsmaß (R²) von 0,18.

Der Einfluss der Variablen

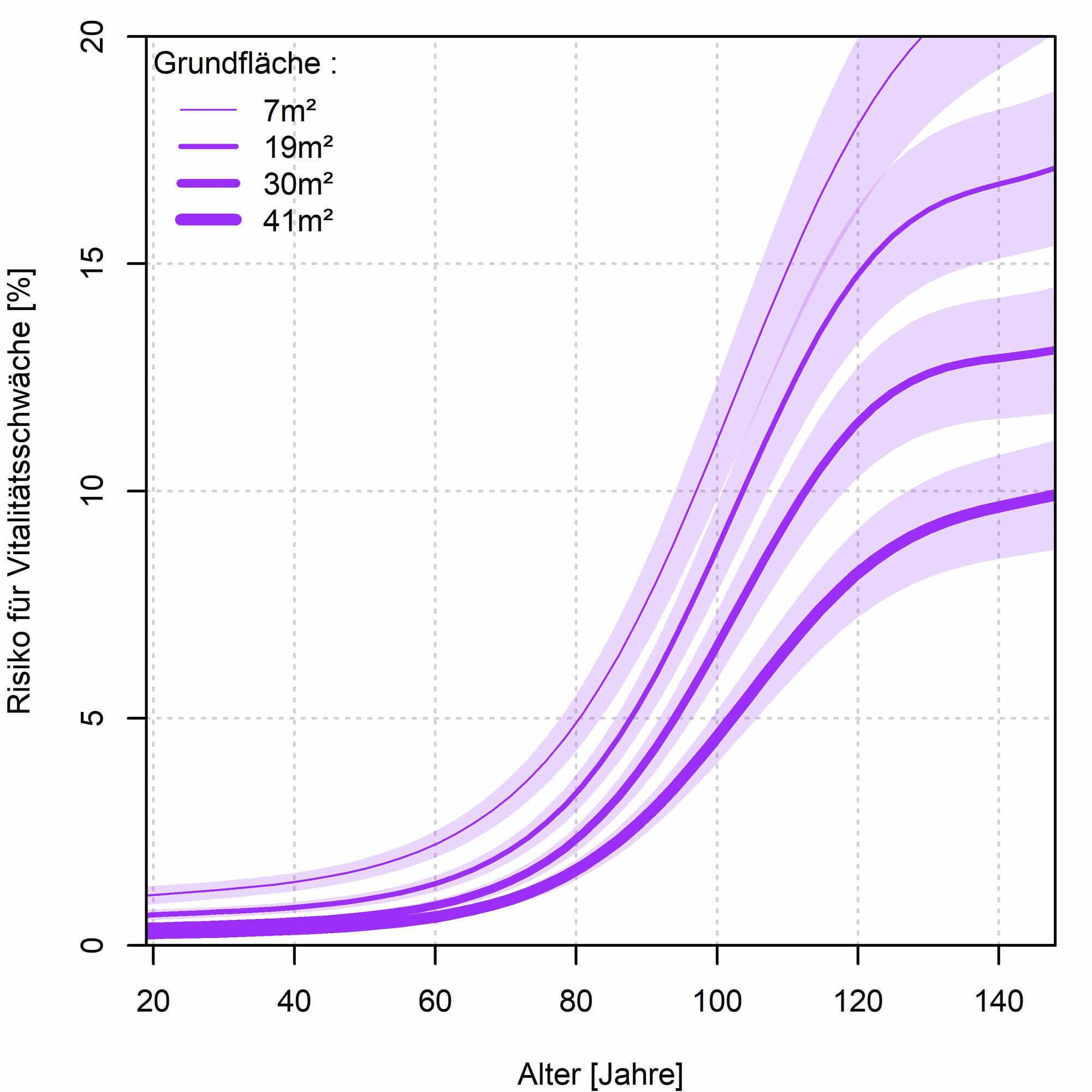

Als wesentliche Einflussgröße bei der Untersuchung hat sich das Alter in Wechselwirkung mit der Dichte erwiesen. Es ließ sich herausarbeiten, dass mit steigendem Alter die Bestände anfälliger für den Eintritt starker Schäden waren (Abb. 4a). Diese Anfälligkeit stieg im Altersbereich 70 bis 120 Jahre sprunghaft an. Bestände mit höheren Dichten zeigten generell ein geringeres Risiko für eine Vitalitätsschwächung. Der Dichte-Effekt verschärfte sich ebenfalls ab dem Alter von 70 Jahren. Das verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Bestände waldbaulich rechtzeitig auf die Phase der Dimensionierung vorzubereiten [10].

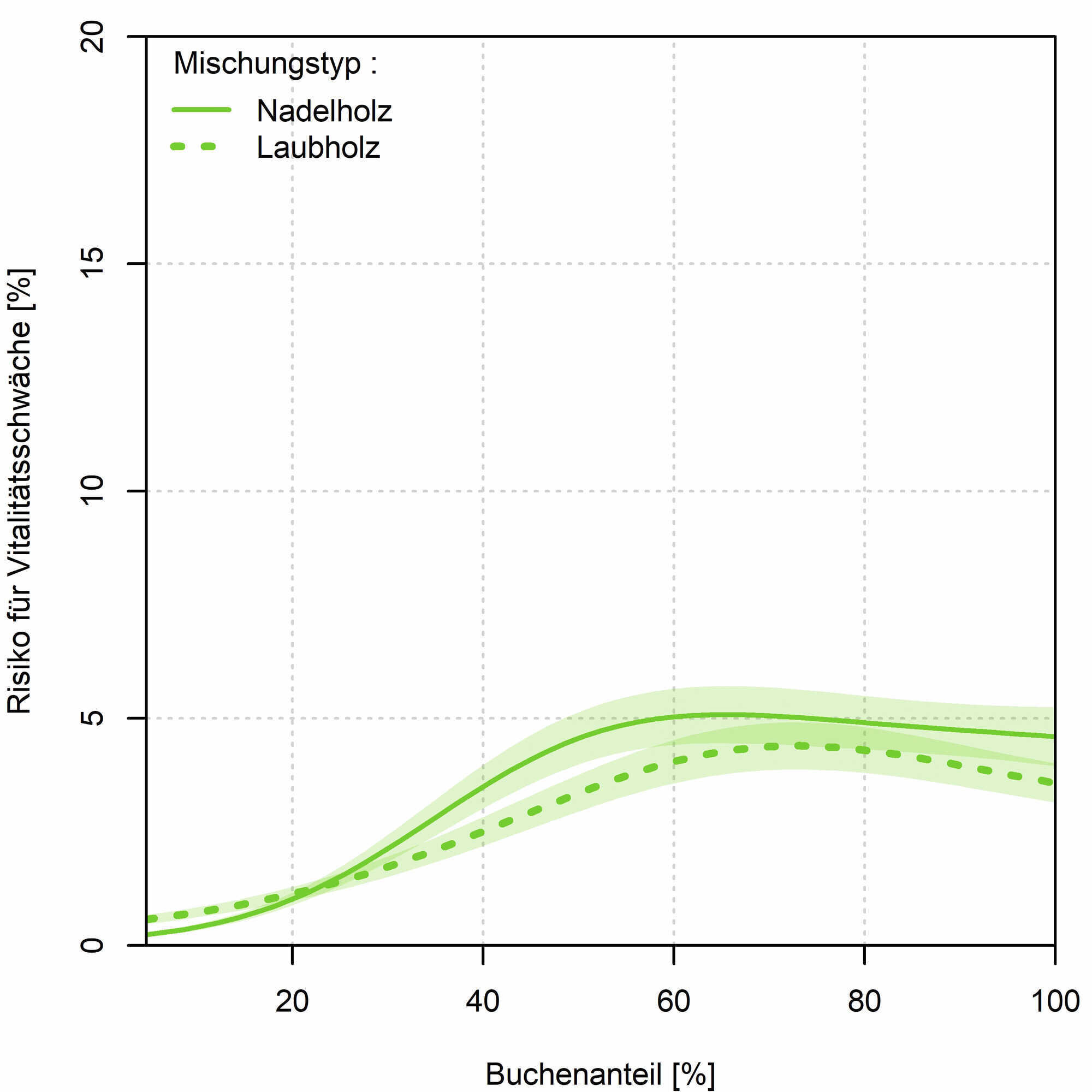

Der Einfluss der Mischung erwies sich als verhältnismäßig gering (Abb. 4b). Erst wenn große Anteile des Bestandes (Buchenanteil <40 %) mit anderen Baumarten besetzt waren, ergab sich ein positiver Effekt für die Buchen. Dass die Beimischung mit Laubholz für die Buche dabei tendenziell besser ist als die Mischung mit Nadelhölzern, konnte auch schon in anderen Untersuchungen beobachtet werden [11].

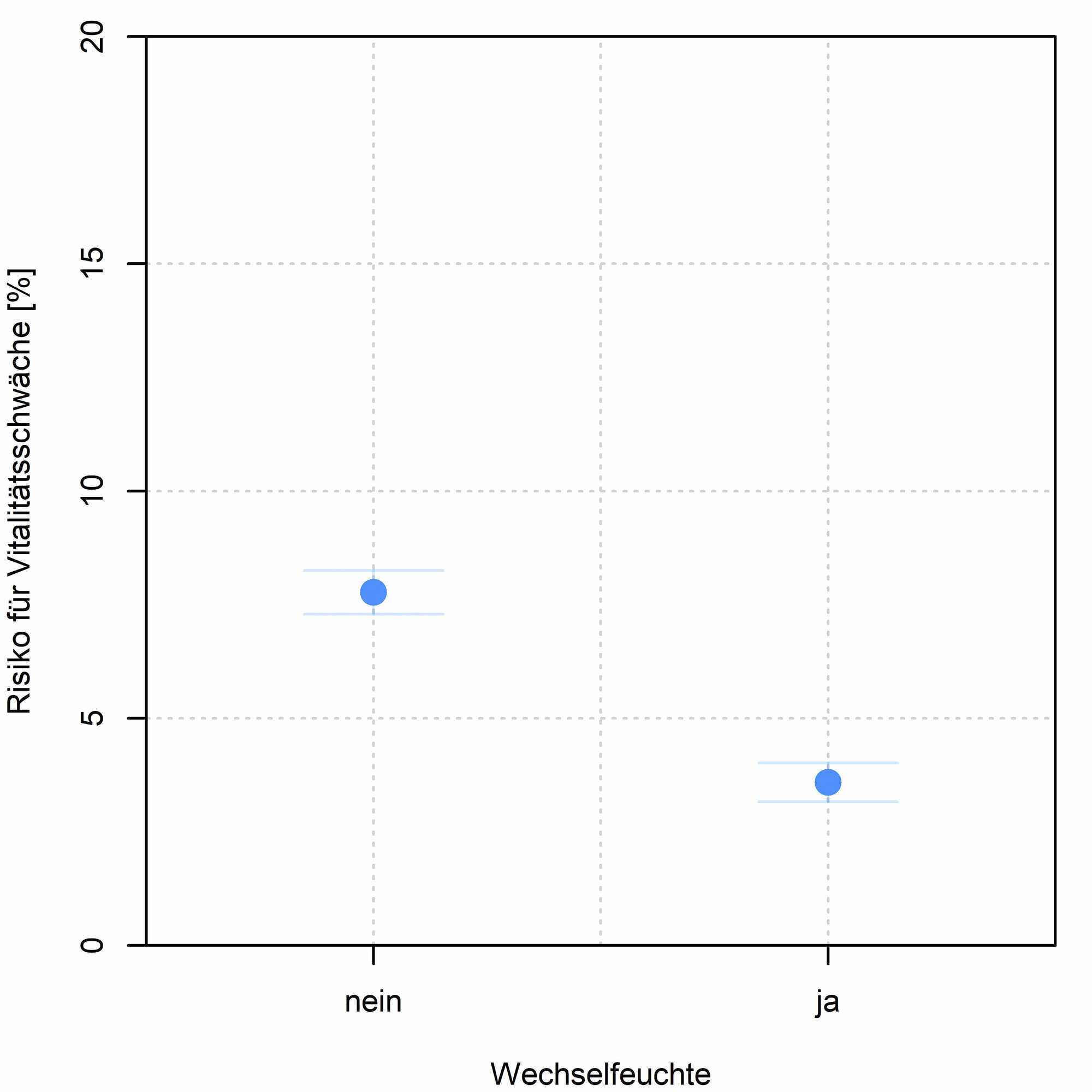

Als weiterer Faktor wurde die standortbedingte Wechselfeuchte im Modell betrachtet. In Abb. 4c lässt sich erkennen, dass das Risiko für den Eintritt einer Vitalitätsschwächung auf wechselfeuchten Standorten niedriger war als auf terrestrischen. Das war durchaus überraschend, da Wechselfeuchte bzw. Staunässe bereits als ein wesentliches Problem der Vitalitätsschwächung von Buchenbeständen vermutet worden war [13]. Es ist davon auszugehen, dass die Buche auf Standorten mit Stauschichten ein besonders flaches Wurzelsystem ausbildet und sie daher in Trockenphasen besonders anfällig ist. Offenbar kam es in den Jahren 2018/19 jedoch zu einer Sondersituation, in der die staunassen Böden den Niederschlag des sehr feuchten Frühjahrs 2018 lange wie einen Wasserpuffer für die Pflanzen vorgehalten haben.

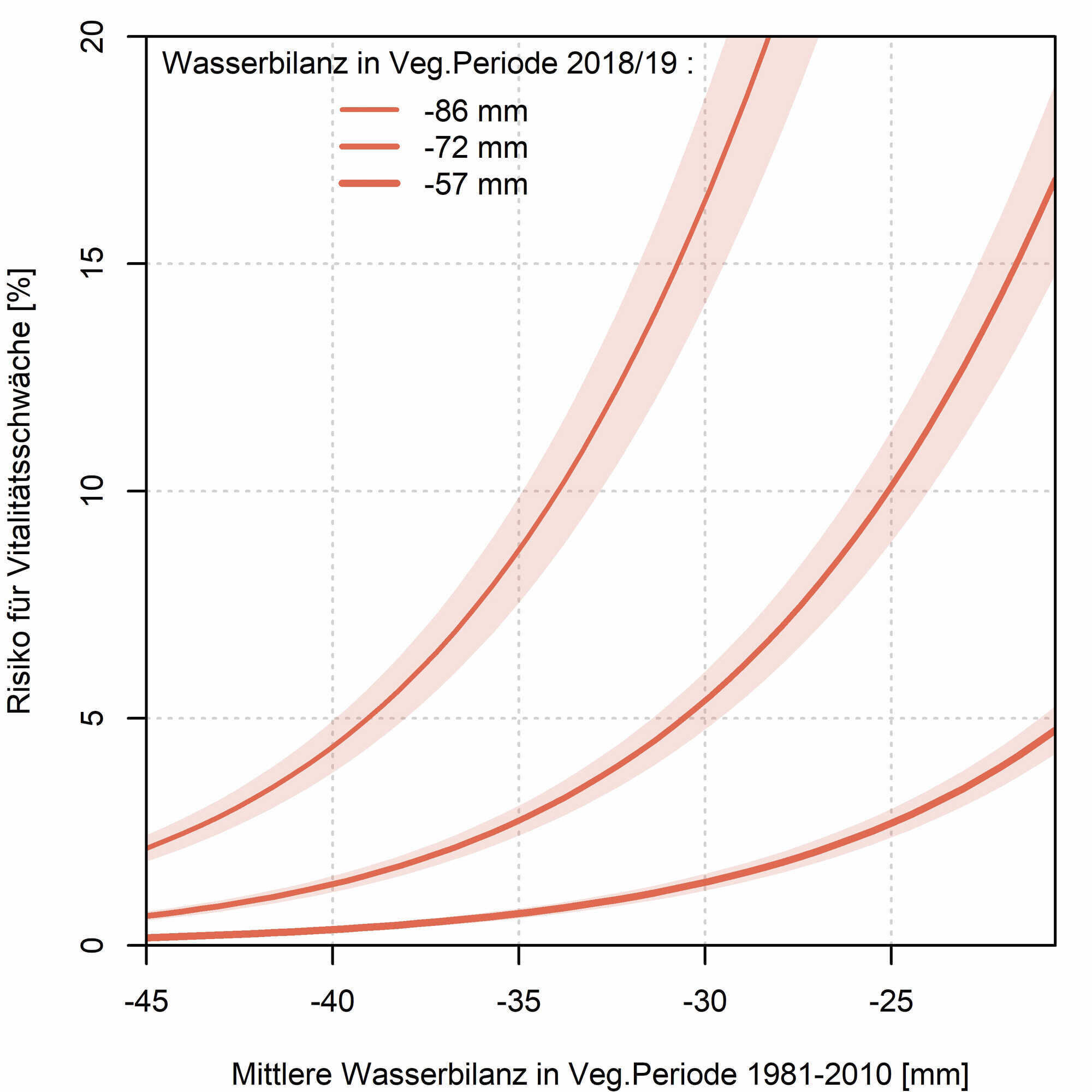

Als letzte Einflussvariable floss die klimatische Wasserbilanz in das Modell ein. Mehrere Tests mit dieser Variablen ergaben anfangs ein ungewöhnliches Bild – Bestände mit einer besseren Wasserbilanz in der Vegetationsperiode 2018/19 trugen ein höheres Risiko! Erst als die langfristige Wasserbilanz in Wechselwirkung mit der Wasserbilanz 2018/19 betrachtet wurde, ergab sich ein plausibles Muster (Abb. 4d). Buchen reagierten durchaus stark auf die Abnahme der Wasserbilanz, jedoch hatten Bestände mit einer bisher schon niedrigen Wasserbilanz ein deutlich geringeres Risiko für den Eintritt einer Vitalitätsschwächung als Bestände auf den niederschlagsreichen Standorten. Auch dieses Ergebnis ist erklärbar. Buchen scheinen offensichtlich genetisch an die Wasserversorgung ihrer Standorte angepasst zu sein [5]. Umso wichtiger ist auch bei dieser Baumart die Berücksichtigung der Provenienz.

Erste Erkenntnisse aus den weiteren Projekten

Die Ergebnisse aus diesem Teilprojekt geben erste wichtige Hinweise auf mögliche Steuerungsoptionen für eine Anpassung der Buchenbehandlung unter sich klimatisch verändernden Rahmenbedingungen. Eine Ableitung grundsätzlicher Empfehlungen ist im Rahmen der Gesamtschau nach Abschluss aller BuVit-Teilprojekte vorgesehen.

Die genetischen Analysen aus dem Teilprojekt 4 haben erbracht (s. [2]), dass die Herkünfte bei der Trockenstresstoleranz durchaus einen Einfluss haben – wenn auch nicht auf der Einzelbaumebene, sondern auf Bestandesebene. Unterschiede in den Isoenzym-Markern konnten zwischen gesunden und geschädigten Bäumen einer Fläche nicht gefunden werden. Jedoch zeigte die Analyse, dass sich auf Bestandesebene durchaus geschädigte und ungeschädigte Bestände differenzieren lassen. Besonders bei den Buchen im Nordostdeutschen Tiefland (die Untersuchungen wurden auch in Brandenburg und Thüringen durchgeführt) kam es zu einer größeren Differenzierung der Bestände. Diese offenbarte sich in Beständen, die sich trotz räumlicher und standörtlicher Nähe in ihrer Vitalität und Genetik stark voneinander unterschieden.

Die Bohrkerndaten aus Teilprojekt 3 wurden bereits zum Teil über eine Masterarbeit ausgewertet [9]. Die Ergebnisse zeigten, dass auch ältere Bestände mit hohem Dichtstand nicht von der dürrebedingten Vitalitätsschwächung verschont blieben. Die einsetzenden Seneszenzen eines 200-jährigen Buchenbestandes mit 42 m²/ha Grundfläche (797 Vfm/ha) zeigte sich in konstant sinkenden Einzelbaumzuwächsen der letzten Jahrzehnte (Abb. 5). Das Absterben einzelner Individuen ist im Folgenden ein Prozess aus Überalterung und natürlicher Stammzahlreduktion – weitere Faktoren im Gesamtkontext der Vitalitätsschwäche.

Schlussfolgerungen

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass verschiedene Einflussgrößen die Buche für Trockenstress prädisponierten. Das in Mecklenburg-Vorpommern etablierte Verfahren der gestaffelten Hochdurchforstung scheint mit einem trockenstressstabilen Waldbau der Buche im Einklang zu stehen [3]. Frühe und kräftigere Durchforstungen in der Jugend (bis max. 80 Jahre) bereiten die Buchen auf größeren Standraum vor. Hier sind die Einzelbäume noch verhältnismäßig unanfällig gegenüber Trockenstress. Dem folgt eine Phase mit weitestgehender Hiebsruhe in Form der Altbestandspflege, die im Kronendach keine größeren Störungen mehr verursacht. Die bei der Endnutzung geplanten langen Verjüngungszeiträume auf größeren Flächen stellen angesichts heißer und trockener Witterung in der Vegetationsperiode eventuell dennoch ein hohes Risiko dar. Hier ergibt sich weiterer Forschungsbedarf.

Der Forstamtsabfrage lag eine aufwändige Erfassungsarbeit in zahlreichen Revieren zugrunde. Dafür sei allen Mitwirkenden der Landesforst MV an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.

Eine regelmäßige Wiederholung der terrestrischen Schaderfassung, wie sie in unserer Studie durchgeführt wurde, ist aufgrund des Aufwands zukünftig nicht möglich. Im weiteren Verlauf von BuVit MV soll daher analysiert werden, inwieweit eine Auswertung von Fernerkundungsdaten ggf. ähnliche Ergebnisse zu liefern vermag.

Das Projekt BuVit MV

Das Projekt „Buchenvitalitätsschwäche in MV (BuVit MV)“ wurde 2019 vom Forstlichen Versuchswesen (Landesforst MV, Betriebsteil FVI) in den Fokus genommen, um das Potenzial der Rotbuche im Klimawandel für MV besser abschätzen zu können. Vier Teilprojekte haben sich bisher aus dem Projekt ergeben:

- Das Teilprojekt 1 – Forstamtabfrage beruht auf einer 2020 erfolgten Abfrage aller stark geschädigten Buchenbestände in MV. Ausgewählte Ergebnisse sind in dem aktuellen Beitrag vorgestellt.

- Das Teilprojekt 2 - Fernerkundung läuft federführend im Fachgebiet Forstliche Geoinformationen der Landesforst MV, Betriebsteil FVI, und analysiert retrospektive Luftbilder für das Gebiet Feldberger Hütte im Forstamt Lüttenhagen.

- Das Teilprojekt 3 – Dendrochronologische Untersuchungen wird vom Sachgebiet Waldbau/Waldwachstum (Forstliches Versuchswesen MV) und der Professur für Waldwachstum und Produktion von Holzbiomasse (TU Dresden, Prof. Marieke van der Maaten-Theunissen) bearbeitet. Kooperationspartner sind das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE, Prof. Jens Schröder), das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha (FFK, Ingolf Profft) und der Nationalpark Hainich (Andreas Henkel).

- Im Teilprojekt 4 – Genetik wurden an den geschädigten und ungeschädigten Buchen aus dem Teilprojekt 3 Blattproben entnommen, um die Isoenzyme der Buche zu analysieren. Das Projekt lief federführend über das Sachgebiet Waldgenressourcen (Forstliches Versuchswesen MV) unter Beteiligung der Kooperationspartner aus dem Teilprojekt 3. Die Untersuchungen erfolgten durch die Firma ISOGEN [2].

Literaturhinweise:

[1] BURAS, A.; RAMMIG, A.; ZANG, C. S. (2020): Quantifying impacts of the 2018 drought on European ecosystems in comparison to 2003. In: Biogeosciences 17 (6), S. 1655–1672. DOI: 10.5194/bg-17-1655-2020. [2] ISOGEN (2021): Genetische Untersuchungen zur Vitalität und Herkunft an 21 Buchenbeständen in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Brandenburg. Unter Mitarbeit von Ludger Leinemann, Berndhard Hosius, Oliver Càre und Oleksandra Kuchma. Hg. v. Forstliches Versuchswesen (BT FVI), Landesforst MV. Schwerin. [3] Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei, Mecklenburg-Vorpommern (Dezember 2001): Grundsätze für die Bewirtschaftung der Buche im Landeswald Mecklenburg-Vorpommern. In: Grüner Ordner. [4] OBLADEN, N.; DECHERING, P.; SKIADARESIS, G.; TEGEL, W.; KESSLER, J.; HÖLLERL, S. et al. (2021): Tree mortality of European beech and Norway spruce induced by 2018–2019 hot droughts in central Germany. In: Agr Forest Meteorol 307, S. 108482. DOI: 10.1016/j.agrformet.2021.108482. [5] PFENNINGER, M.; REUSS, F.; KIEBLER, A.; SCHÖNNENBECK, P.; CALIENDO, C.; GERBER, S. et al. (2021): Genomic basis for drought resistance in European beech forests threatened by climate change. In: eLife Sciences Publications, Ltd, 16.06.2021. Online verfügbar unter https://elifesciences.org/articles/65532, zuletzt geprüft am 20.08.2021. [6] SCHÄFER, C.; THURM, E. A.; RÖTZER, T.; KALLENBACH, C.; PRETZSCH, H. (2018): Daily stem water deficit of Norway spruce and European beech in intra- and interspecific neighborhood under heavy drought. In: Scand J Forest Res, S. 1–34. DOI: 10.1080/02827581.2018.1444198. [7] SCHARNWEBER, T.; SMILJANIC, M.; CRUZ-GARCÍA, R.; MANTHEY, M.; WILMKING, M. (2020): Tree growth at the end of the 21st century – the extreme years 2018/19 as template for future growth conditions. In: Environ. Res. Lett. 15 (7), S. 74022. DOI: 10.1088/1748-9326/ab865d. [8] SCHEGGIA, M. (2020): Impact of drought on the growth of European beech (Fagus sylvatica L.): A case study in the canton of Basel-Landschaft, Switzerland. Master thesis. Swiss Federal Institute of Technology, Zürich. Department of Environmental Systems Science. [9] THIEM, E. (2021): Dendrochronologische Untersuchungen zu Absterbeerscheinungen der Rotbuche in Mecklenburg-Vorpommern. Masterthesis. TU Dresden, Dresden. Professur für Waldwachstum und Produktion von Holzbiomasse. [10] THURM, E. A. (2020): Erhöhung der Einzelbaumstabilität. Wie Durchforstungen Trockenstress verringern können. In: immergrün extra Herbst/Winter (2), S. 6–11. [11] THURM, E. A.; UHL, E.; PRETZSCH, H. (2016): Mixture reduces climate sensitivity of Douglas-fir stem growth. In: Forest Ecol Manag 376, S. 205–220. DOI: 10.1016/j.foreco.2016.06.020. [12] WALTHERT, L.; GANTHALER, A.; MAYR, S.; SAURER, M.; WALDNER, P.; WALSER, M. et al. (2021): From the comfort zone to crown dieback: Sequence of physiological stress thresholds in mature European beech trees across progressive drought. In: The Science of the total environment 753, S. 141792. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141792. [13] WISSEL, G. V. (2015): Absterbeerscheinungen an Rotbuchen (Fagus sylvatica L.) im Naturwaldreservat „Großen Wohld“: Der Ursache dendroökologisch auf der Spur. Bachelorthesis. TU Dresden, Dresden.

Eric Andreas Thurm

Mathis Jansen, Jan Martin und Wolfgang Voth sind die Leiter der Sachgebiete Waldbau/Waldwachstum, Waldschutz, Umweltmonitoring und Waldgenressourcen im Fachgebiet Forstliches Versuchswesen, Betriebsteil FVI, der Landesforstanstalt MV. Uwe Gehlhar leitet dieses Fachgebiet, Kai Jütte ist Sachgebietsleiter Fernerkundung, Michael Wirner leitet das Fachgebiet Standorterkundung.

✔ Immer und überall verfügbar – auf Ihrem Tablet, Smartphone oder Notebook

✔ Sogar im Offlinemodus und vor der gedruckten Ausgabe lesbar

✔ Such- und Archivfunktion, Merkliste und Nachtlesemodus